تصدّع الإمبراطوريّة الأميركيّة: الأخطار المتعاظمة

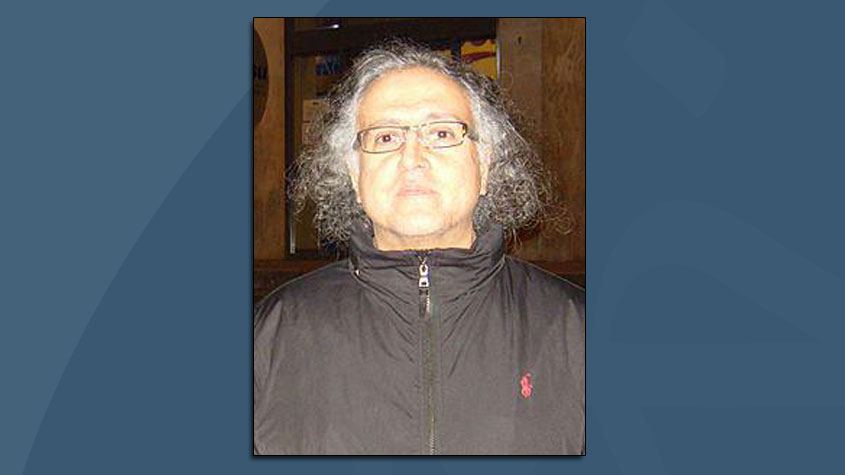

أسعد أبو خليل

الحريّة التي يتغنّى بها الأميركيّون كانت على الدوام حريّة السوق (أ ف ب)

كيف تقرّر أن دولةً ما هي بالفعل إمبراطوريّة، خصوصاً إذا كانت تلك الدولة تنفي عن نفسها صفة الإمبراطوريّة؟ وكيف تصنِّف مواصفات الإمبراطوريّة عندما تقارن بين إمبراطوريّات تفصل بينها قرون طويلة؟ وهل عناصر الإمبراطوريّة تبقى ثابتة، أم أنّها عرضة للتغيير؟ خذ مثلاً الإمبراطوريّة البريطانيّة.

يقول نيل فرغسون1 إن الإمبراطوريّة البريطانيّة كانت «أكبر إمبراطوريّة على الإطلاق» وإن ليس هناك مِن إمبراطوريّة قاربت اتساعها: هي «حكمت نحو ربع سكّان الكوكب وغطّت تقريباً النسبة نفسها من المساحة الأرضيّة وسيطرت على كل المحيطات»2. كيف نقيس اليوم اتساع السيطرة الأميركيّة؟ هل بنشر القوّات حول العالم في أكثر من 800 قاعدة عسكريّة (من بين عدد أكبر يضمّ قواعد عسكريّة وإستخباراتيّة غير معلن عنها في دول مثل السعوديّة والإمارات، مثلاً)؟ نسمع الرئيس الأميركي نفسه يدلّل بالقوة العالميّة الأميركيّة ويهدّد بها الحكومة الفنزويليّة، إذ يقول بالحرف: «نحن (موجودون) في كل العالم ونمتلك قوّات في العالم أجمع، وفي مناطق بعيدة جدّاً جداً، وفنزويلا ليست بعيدة جدّاً... لدينا خيارات عدة لفنزويلا ومن بينها الخيار العسكري المحتمل عند الضرورة». والإمبراطور هو عنصر أساس في أي إمبراطوريّة. يستطيع الرئيس الأميركي أن يهدّد انفعاليّاً دولة أجنبيّة — ومن دون استشارة الكونغرس أو حتى أقرب مستشاريه — بـ«النار والغضب»3. ووزير دفاعه يهدّد بـ«تدمير شعب» كوريا الشمالية برمّته. وفي آخر عهد ريتشارد نيكسون— عندما كان الرئيس يُفرط في شرب الكحول إلى حد السُكر، أمر وزير الدفاع الأميركي آنذاك، جيمس شليسنغر، القيادة العسكريّة بعدم تنفيذ أوامر الرئيس الحربيّة من دون المرور عبره. وكان من عادة نيكسون، خصوصاً عندما يكون ثملاً، أن يهدّد بتدمير أعدائه حول العالم. وليس هناك ما يمنع الرئيس مِن فعل ذلك. «الآباء المؤسّسون» أرادوا ضخّ «طاقة» في منصب الرئاسة. وفي الأشهر الأولى من رئاسة نيكسون الأولى، أي قبل أن يفرط نيكسون في الشرب، كان على وشك أن يأمر بقصف كوريا الشمالية بقنبلة نوويّة. كان هناك أمر بوضع القوة العسكريّة الأميركيّة في كوريا الجنوبيّة في حالة استعداد لرمي قنبلة بزنة ٣٣٠ كيلوـ تون على مدرج مطار كوري شمالي.

ويستطيع دونالد ترامب اليوم أن يأمر بتدمير العالم لو أراد، وتهديده أخاف ليس فقط كوريا الشمالية بل جيرانها من حلفاء أميركا. لكن الصحافة العربيّة، كما الشباب العربي على مواقع التواصل، مشغولون بأخبار مفبركة عن جنون كيم جون أون، وغسّان شربل — بعد انتقاله من صحيفة أمير سعودي إلى صحيفة أمير سعودي آخر — يعترض على استفزاز كوريا الشمالية لأميركا. والصحافة السعوديّة تلقّت أوامر صارمة بالتوقّف عن ذم الرئيس الأميركي (أوقف جمال خاشقجي عن الكلام لأنه انتقد ترامب في ندوة في واشنطن). الرئيس الأميركي إمبراطور لا يُنازع في الحروب والسياسة الخارجيّة. لم يكن لزعيم واحد في الاتحاد السوفياتي بعد ستالين القدرة على مبادرة عدوانيّة عالميّة من دون قرار جماعي (حتى ستالين، كان يُخضع قراراته في الحرب العالميّة الثانية لمشورة مستشاريه).

بالمقارنة مع الإمبراطوريّة البريطانية أو مع الإمبراطوريّة الرومانيّة، فإن الإمبراطوريّة الأميركيّة أفضل مثال عن القوّة الإمبراطوريّة المتفلّتة. هي بالمقاس، أكبر وأعظم من الإمبراطوريّتيْن، وأوسع نفوذاً على النطاق العالمي (والكوني المنظور). لكن التناقض الأبرز في الحديث عن الإمبراطوريّة الأميركيّة هو أن الحكومة الأميركيّة ترفض أن تصنّف نفسها على أنها إمبراطوريّة. هناك الحديث الشهير لدونالد رمسفيلد مع «الجزيرة» حين قال: «نحن لسنا في بزنس الإمبراطوريّات. نحن لا نقوم (بمهام) المستعمرات». أي أن الجدال حول طبيعة الدور العالمي الأميركية ينبعث من الإنكار السياسي الأميركي وذلك لأسباب الدعاية السياسيّة وأساب نظرة أميركا (المُبخِّرة) لنفسها. ونفس دونالد رمسفيلد الذي نفى أن تكون الحكومة الأميركيّة إمبراطوريّة، كان قد شكّل فريقاً من المستشارين والأكاديميّين لاستخلاص دروس من إمبراطوريّات بائدة. والإنكار الأميركي تاريخي المنشأ، لأن الولايات المتحدة انبثقت في «ثورة» ضد الاستعمار البريطاني. والسبب الآخر هو أن أميركا لا ترى نفسها كما يراها الغير. وأميركا، حكومة وشعباً، ترى في نفسها صورة فريدة، أو ما يُسمّى هنا بـ«الاستثناء الأميركي» في إشارة إلى فرادة نبوغ التجربة الأميركيّة. ونظرة أميركا إلى نفسها هي نظرة ملؤها البراءة والإعجاب (الذاتي) الفائق والمطلق.

لكن هناك اختلاف بين المعلّقين ومسؤولي الحكومة الأميركيّة حول تعريف الدور العالمي للسيطرة الأميركيّة. ويحاول بعض علماء السياسة الخارجيّة هنا التلاعب بالألفاظ من أجل نفي صفة الإمبراطوريّة عن أميركا، فيميّزون بين مفهوم الإمبراطوريّة وبين الهيمنة. والهيمنة هي صفة من صفات التدخّل في إقليم أو نظام إقليمي ما من قبل قوّة استفادت من تخلخل في موازين القوى المحليّة. والسهولة في نفي الصفة الإمبراطوريّة عن أميركا تكمن في تغيّر طبيعة السيطرة العالميّة. تقليديّاً، كانت الإمبراطوريّات تسيطر بطريقة مباشرة على المُستعمرات. أميركا ترى في سيطرتها العالميّة نوعاً من الإمبراطوريّة الطوعيّة، أي إنها لا تفعل أكثر من الرضوخ لأصدقاء حول العالم يناشدونها أن تتدخّل للصالح العام. لهذا، فإن وصف «شرطي العالم» (الذي أطلقته أميركا على نفسها) يصلح لأنه يضفي طابعاً إنسانيّاً على التدخّل العسكري الأميركي والحروب حول العالم. يمانع البعض في الوصف معترفين بأن إلحاق الفيليبين في عام ١٨٩٨ كان الاستثناء ولم يكن القاعدة. لعلّ الاعتراض على الدور الأميركي الشامل (لا بل التوتاليتاري بعد تسرّب وثائق سنودن التي كشفت أن الحكومة الأميركيّة تخرق الخصوصيّات لمئات الملايين من البشر، وبدرجة تفوق درجة المراقبة لحكومات كانت أميركا تصنّفها على أنها توتاليتاريّة) ينبع من الحرص على صورة ناصعة لأميركا حول العالم. والتكنولوجيا العسكريّة الأميركيّة تسمح لها بالتقليل من الاستعمار العسكري المباشر لما في حوزتها من وسائل التدخّل والقصف السريع —وعن بعد.

إن الإمبراطوريّة الأميركيّة أفضل مثال عن القوّة الإمبراطوريّة المتفلّتة

هناك مَن يرفض هذه التصنيفات الدعائيّة الأميركيّة. ريتشارد إميرمان في كتابه «إمبراطوريّة من أجل الحريّة: تاريخ من الإمبرياليّة الأميركيّة من بنجامين فرنكلين إلى بول وولفوويتز» يصرّ على أن أميركا «هي الآن، وكانت دوماً، إمبراطوريّة» (ص. ٤). ويرصد إميرمان تاريخ بناء الإمبراطوريّة التدريجي من خلال سيَر لرجال ساهموا على مرّ العقود في صنعها. ويتضمّن تصنيف إميرمان الرئيس وودرو ولسن الذي لا تزال صورته مرتبطة — خطأً — بالمثاليّة في العلاقات الدوليّة. لكنْ أيُّ تعريف هذا للحريّة التي شحنت طاقة هذه الإمبراطوريّة؟ الحريّة التي يتغنّى بها الأميركيّون كانت على الدوام حريّة السوق (بالإضافة إلى معنى الحريّة الضيّقة، أي حريّة تكافؤ الفرص بين البيض الميسورين في نظام تأسس على الاستعباد العرقي). والتلاعب بالحريّة ليس جديداً على الإمبراطوريّات. فالإمبراطورية البريطانيّة احتلّت وقصفت ورمت الغازات السامة على العراق باسم الحريّة عينها. الإمبراطوريّة البريطانيّة أعلنت في بلاغ رسمي في عام ١٩١٧ بعد دخول بغداد أن «جيوشنا لم تأتِ إلى بلادكم ومدنكم كغزاة، بل كمحرّرين»، وهذا ما كان جورج دبليو بوش يصرّ عليه عن غزواته المترامية الأطراف في البلاد الإسلاميّة.

ويعترف مايكل بوت، المؤرّخ العسكري الأميركي، أن أميركا ورثت «رغماً عنها»، دور الإمبراطوريّة الأميركيّة في دور «الشرطي العالمي» (ص. ١٥ من مقدّمة كتابه «حروب السلام المتوحّشة: الحروب الصغيرة وصعود القوّة الأميركيّة»). لكن بوت يحتار في أمر توصيف هذه الإمبراطورية. هو يقول إنها ليست «رسميّاً» إمبراطوريّة لأنها تتشكّل من «عائلة من البلدان الرأسماليّة الديموقراطيّة التي تسعى إلى الأمان بشوق تحت مظلّة العام سام». أما توماس فريدمان فيعترف بأن المصلحة الاقتصاديّة واستعمال القوّة متلازمان. هو يقول بصفاقة: «إن اليد الخفيّة للسوق لا يمكن أن تعمل من دون القبضة الخفيّة». (من مقالة له في ٢٨ آذار،عام ١٩٩٩، «مجلّة نيويورك تايمز»). ويضيف أن «مطاعم مكدونالدز تحتاج من أجل ازدهارها إلى مصانع الأسلحة» ماكدونال دوغلاس. لكن التناقض يقع بين الإصرار على طواعية السيطرة العالميّة الأميركيّة، حيث أن هناك مَن أطلق وصف «استعمار بدعوات رسميّة من قبل دول»، وبين هذه الحاجة إلى استعمال القوّة ونشر القوّات في كل القارات (وفي الفضاء الخارجي).

وتعاني الإمبراطوريّة الأميركيّة أيضاً من تناقض بين أهدافها المعلنة، من خدمة الإنسانيّة إلى نشر الحريّات، وبين حروبها المشتعلة وفرضها إرادتها بالقوّة. ويميّز ماكيل مان، في كتابه «الإمبراطوريّة المتهافتة»، بين حقبة من الهيمنة الأميركيّة كانت فيه سيادتها «مقبولة» وحقبة جديدة تفرض فيها أميركا سياساتها بـ«فوّهات المدافع».(ص. ١٥٢) لكن هذا التفريق يهمل الإنجاز الأميركي في صنع عالم كما تريده أميركا، ثم اعتبار هذا العالم عطيّة للإنسانيّة. فرضت أميركا إرادتها على اليابان وعلى ألمانيا، وصنعت لهم دستوراً وأنظمة سياسيّة وقرّرت مَن يحقّ له الحكم هناك ومَن لا يستحقّ إلّا الإقصاء (تماماً كما فعلت في العراق وأفغانستان في هذا القرن) ثم اعتبرت أن التحالف مع النظم التي صنعتها دليل على أعمالها الخيريّة. لكن كيف توفّق بين إمبراطوريّة فائقة الإنسانيّة (في مزاعمها وادّعاءاتها) وواقع من الحروب الأميركيّة المنتشرة في كل العالم (وبمسميّات مختلفة، من «الحرب على الإرهاب» — والتي جذبت إليها، يا للمفارقة، بعض خصومها وأعدائها — إلى «الحرب على المخدّرات» إلى «الحرب على القرصنة في القرن الأفريقي» إلى «الحرب على القرصنة الفكريّة»؟ وحروب أميركا تصبح حروباً عالميّة تعتنقها دول العالم قاطبة، تحت طائلة العقوبات العسكريّة أو الاقتصاديّة. ثم كيف يمكن أن تُوفّق الإمبراطوريّة بين حروبها الإنسانيّة واستهدافها لأبناء وبنات دين واحد فقط؟

وتجترح الإمبراطوريّة وسائل جديدة من أجل تسويغ مشاريعها وفرضها حول العالم. إذا كان نشر الحريّة هو الخدعة القديمة ـ الجديدة، فإن «حقوق الإنسان» هي الخدعة التي أتاحت للحكومة الأميركيّة انتهاج ما أسماه أريك هوبسباوم بـ«إمبرياليّة حقوق الإنسان». هذه الإمبرياليّة تفيد على أكثر من صعيد: هي تقلّل من وحشيّة الاستعمار الغربي (أو الإسرائيلي) لأنها، في تقارير منظمات حقوق الإنسان الغربيّة، توازي بين المعتدي والضحيّة. يعلم العدوّ الإسرائيلي اليوم أن «منظمّة العفو الدوليّة» ومنظمّة «هيومن رايتس ووتش»4 ستقلّل من وطأة وحشيّة عدوانه لأنها ستطلع بتقارير تدين فيها «جرائم حرب» الضحيّة، ما يخفّف من وقع التقارير عن جرائم حرب العدوّ. وإمبرياليّة حقوق الإنسان تكسر الحدود وتنفي صوابيّة وجواز اتفاقيّات «سلام وتسفليا» في عام ١٦٤٨، التي أرست منطق سيادات الدول. إن كلّ الغزوات الأميركيّة في القرن الحالي استعانت بحجج «إمبرياليّة حقوق الإنسان». لكن هنا تقع الإمبراطوريّة في ورطة: هي، باستعانتها لخطاب وقوانين حقوق الإنسان، تدين نفسَها بنفسها وتسلّم أعداءها الوسائل لمعارضتها ورفض حروبها بالقانون الدولي لما تفعله هي من خروق لحقوق الإنسان والقانون الدولي. لكن تتجاوز الحكومة الأميركيّة هذا العائق عبر منع الحكومات (بالقوّة أو الرشوة أو تحت طوائل العقوبات الاقتصاديّة) من تقديم شكاوى في المحكمة الجنائيّة الدوليّة (التي تتخصّص بمحاكمات الرجل الأبيض ضد السود من مجرمي الحرب المفترضين5).

ومعضلة الإمبراطوريّة أنها فشلت في فرض إرادتها العسكريّة بالقوّة. هي اجتاحت — في السنوات الماضية فقط — العراق وأفغانستان وسوريا وهي خاضت وتخوض حروباً سريّة في مالي والصومال واليمن وباكستان ولبنان. وكلّما فشلت الإمبراطوريّة في غزواتها كلّما اقتنعت بأن الحل يكمن في زيادة عدد وعديد قوّات الاحتلال الأميركي. أوباما كان قد وعد بأنه سينهي الحرب الأميركيّة في العراق وأفغانستان، ثم عاد وأمر بزيادة قوات الاحتلال هناك ومَنَحَه بروز «داعش» حجّة لإرسال قوّات أميركيّة مرّة ثانية إلى العراق (وبموافقة الحكومة التي شكّلها الاحتلال على مقاسه الطائفي الغرض). وترامب يدرس اقتراحاً من وزير دفاعه لزيادة عدد قوّات الاحتلال الأميركي في أفغانستان — مرّة أخرى — فيما تزداد رقعة الأراضي الخاضعة لنفوذ طالبان. وهذه الزيادات في نشر القوّات بالإضافة إلى الزيادة التي اقترحها ترامب للميزانيّة العسكريّة الأميركيّة قد تحقّق نبوءات بول كنيدي عن مآل الإمبراطوريّات وبداية انهيارها.

وقد تكشّف جانب آخر عن نتائج داخليّة للحروب الأميركيّة. إن المحاربين الأميركيّين العائدين إلى أميركا ينجذبون إلى الحركات العنصريّة المتطرّفة. وفي تقرير لـ«وزارة الأمن الداخلي» عن الزيادات في عضويّة الـ«كلان» (أي منظمّات العنصريّة البيضاء) منذ عام ١٨٦٠ إلى اليوم أن عودة المحاربين من الحروب (ويبلغ عددهم اليوم نحو ٢,٤ مليون) ترتبط أكثر من أي عامل آخر بالعضويّة في المنظمّات العنصريّة البيضاء. وهذا العامل الانشطاري في جسم المجتمع الأميركي، الذي تفاقم بعد انتخاب رئيس أسود شكّل ملايين البيض في دينه وجنسيّته وانتمائه، يزيد من حدّة الانقسام في الداخل الأميركي. أي أن الحروب الأميركيّة المتزايدة تؤدّي إلى توتّر وعنف عالمي وداخلي (في الولايات الأميركيّة). وصعود الجمهوريّين منذ عام ١٩٨٠ زاد من حدّة الصراع حول صلاحيّة الحكومة في الحدّ من انتشار السلاح الذي يراه اليمين أنه حقّ دستوري لا يُنازَع. وكان ألكسس دو توكفيل قد حذّر في كتابه «الديموقراطيّة في أميركا» (في القرن التاسع عشر) من أن الانشطار العنصري بين البيض والسود يشكّل خطراً على مستقبل الجمهوريّة، وهذا الانشطار ازداد في ظل تفاقم الخلاف بين البيض وبين ذوي الأصول المكسيكيّة.

لم يكن العالم منذ الحرب الباردة يواجه خطر المحرقة النوويّة كما يواجهه اليوم

أما عقدة الديموقراطيّة فهي الأخطر على حياة الإمبراطوريّة. إن انتخاب ترامب من خارج المؤسّسة الرسمية الحاكمة، التي تُجنّد الرؤساء من صف المحافظين في الولايات أو من صف أعضاء مجلس الشيوخ أو مجلس النوّاب، فاقم مشكلة الحكم في أميركا. إن مسار الهيمنة الأميركيّة العالميّة لا قرارَ للرئيس فيه إلا في ما يتعلّق بحمايته وزيادته أو إحداث تغييرات طفيفة فيه. إن وعود أوباما في السياسة الخارجيّة والدفاع كانت مثل وعود ترامب: لا قدرة للرجليْن على تحقيق وعودهما لأن الإمبراطوريّة لا تسمح حتى للرئيس بتغيير مسار تطوّر الإمبراطوريّة ونموّها. مشكلة ترامب التي لا حلّ لها هي أنه استفزّ الهيئة العسكريّة ـ الاستخباريّة الحاكمة التي تبرز أكثر من أي وقت مضى كإدارة التحكّم بالعالم بالنيابة عن الحكومة الأميركيّة. والتسريبات اليوميّة ضد ترامب لا سابق لها، مع أنه حنث بكل وعوده في السياسة الخارجيّة من أجل التوافق مع التوجّهات التقليديّة (عَكَسَ ترامب في سياسته مواقف تاريخيّة له في نقد الـ«ناتو» والنظام السعودي واليابان والصين، كما انه عَكَسَ نهجه التاريخي في الانكفاء في السياسات الخارجيّة). إن رئيس الجمهوريّة الأميركيّة ليس رئيساً عادياً. هو من ناحية أقوى رئيس في العالم من حيث السلطات المتاحة أمامه خصوصاً في الدفاع والسياسة الخارجيّة لكنه أسير الضوابط والثوابت التي تحيط بتسيير إمبراطوريّة لا يستطيع فرد واحد أن يغيّر مسارها. والتضارب بين ترامب ومجمّعات الاستخبارات والدفاع هو — في معنى من المعاني ــــ تضارب بين الديموقراطيّة والإمبراطوريّة. أي إن الناخب الأميركي يستطيع أن يقترع لمَن يشاء على أن يلتزم الفائز بضوابط ومحاذير مفروضة عليه قبل أن يصل إلى الحكم.

لم يكن العالم منذ الحرب الباردة يواجه خطر المحرقة النوويّة كما يواجهه اليوم. الإعلام العربي ينقل دعاية أميركا بحذافيرها عن مجنون يحكم كوريا الشمالية، ويتناقل الشباب العربي على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً ملفّقة (غالبها صادر عن مصنع الأكاذيب والإشاعات السياسيّة في مخابرات كوريا الجنوبية النشطة) عن العادات والجرائم الغريبة لكيم جون أون. حاكم الدولة الذي يهدّد بالمحرقة النوويّة — أي ترامب — وتدمير شعب دولة بكامله يتمتّع برجاحة عقل؟ والإمبراطوريّة تسمح بالجموح العسكري أقل من جموح السلم. أي إن قدرة الرئيس الأميركي على مسالمة الأعداء أصعب بكثير من خلق أعداء جدد. والميزانيّة العسكريّة (التي تصل إلى حدود التريليون دولار لو جمعنا نفقات الدفاع مع نفقات الاستخبارات مع نفقات أخرى غير معروفة) تحتاج إلى الحفاظ على حالة توتّر وخوف عالميّيْن مستمريْن.

لا نقرأ — في الإعلام العربي أو الغربي — أخباراً عن أسباب معقولة لخوف كوريا الشمالية وحاجتها إلى سلاح رادع ضد الدولة الوحيدة التي استعملت السلاح النووي والتي لا تتوقّف عن التهديد باستعماله. ليس هناك مِن تشكيك في الثقافة الأميركيّة بجدوى السلاح النووي أو بأخلاقيّة قرار رمي قنابل نوويّة على اليابان. إن رمي تهمة الشيوعيّة (كما تهمة «الإرهاب» اليوم) لم تكن موجّهة فقط ضد حاملي العقيدة اليساريّة فقط بل أيضاً ضد كل مَن كان حماسه للقنبلة الهيدروجينيّة ناقصاً (كما يقول إيمانويل والرستين في «انحدار القوّة الأميركيّة»،ص. ٢٠٠). الخوف من كوريا الشمالية التي لم تقتنِ السلاح النووي إلا دفاعاً يصبح عقلانياً فيما الخوف من القوة الأميركيّة المخيفة يصبح ضرباً من الجنون. أميركا «دمّرت» — بمصطلحات وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتس — ٢٠ بالمئة من سكّأن كوريا الشمالية في الحرب الكورية (هذا باعتراف قائد قيادة الاستراتيجيّة الجويّة خلال الحرب، كرتس لومي، الذي حرق في يوم واحد ١٠٠٠٠٠ يابانيّ مدنيّ في القصف «الاستراتيجي على طوكيو في الحرب العالميّة الثانية). وهي رمت من القنابل والصواريخ على عرقها الأصفر أكثر مما رمت على كل أوروبا في الحرب العالميّة الثانية. دين رسك اعترف أن أميركا قصفت «كل ما يتحرّك في كوريا الشمالية، وكل طوب فوق آخر». وبعدما نفدت كل الأهداف المدنيّة، دمّرت القاذفات الأميركيّة الاستراتيجيّة السدود المائية والكهربائيّة، مُتسببة بفيضانات ومُبيدة للمزروعات. (راجع مقالة بلين هاردن، «جريمة الحرب الأميركيّة التي لن تنساها كوريا الشماليّة»، في «واشنطن بوست»، ٢٥ آذار، ٢٠١٥). أما اتفاقات سلميّة مُفترضة مع كوريا الشمالية، فإن ثقة الحكومة في بيونغ بيانغ بها قليلة بعدما أخلّت أميركا في عهد كلينتون باتفاقيّة سابقة (كما أخلّت باتفاقيات مع العراق وليبيا، قبل أن تقلب نظاميْهما، وها هي إدارة ترامب تخلّ باتفاقيّة الطاقة النوويّة مع إيران).

لا، لم يحن أجل الإمبراطوريّة الأميركيّة. لا، هي لا تعاني من نزعات حشرجة الموت الأخير. هي تدخل في حقبة جديدة قد تكون أكثر جنوناً من قبل. والإصرار على وحدانيّة السيطرة العالميّة والاستهجان الإمبريالي للرفض والمقاومة الذي تواجهه الحروب الأميركيّة في بلادنا (بالرغم من مناصرة ليبراليّي أعمدة صحف الأمراء) سيزيد على الأرجح من منسوب العنف في الطوْر المقبل من الإمبراطوريّة (وهنا لا تهم شخصيّة الرئيس لأن جرائم حرب بوش أو أوباما أو ترامب لا تختلف إلا في الكم لا في النوع). والمخيف أن بروز معارضات عالميّة ومنافسات من قوى عالميّة أخرى يمكن أن يزيد من التفلّت الإمبراطوري الوحشي للولايات المتحدة. لكن دروس التاريخ البعيد والقريب تُجمع على أن فرض الإرادة بالقوّة العسكريّة لا يعمِّر. يُسأل عن ذلك غزاة سابقون مرّوا في بلادنا.

هوامش:

1ـ المؤرّخ اليميني المعروف وهو من دعاة المجاهرة بالطبيعة الإمبراطوريّة (النيّرة، في عرفه) لأميركا.

2ـ راجع كتاب «الإمبراطوريّة: صعود وانحدار النظام البريطاني العالمي ودورس للسلطة العالميّة».

3ـ الكلمة الإنكليزيّة التي استعملها ترامب يجب أن تُتَرجم هنا بـ«الغضب الإلهي» وليس الغضب العادي (البشري).

4ـ إن منظمّة «هيومن رايتس ووتش» هي الأخطر لأنها الأغزر تمويلاً والأكثر تأثيراً والأقرب إلى الحكومة الأميركيّة، خصوصاً أن بعض موظفّيها يتداولون في الحكم في الإدارات الأميركيّة. وهذه المنظمّة هي الأكثر حرصاً على مصالح العدوّ الإسرائيلي الدعائيّة.

5ـ طبعاً، يستطيع مجرم الحرب المدان أن يحظى بغفران أميركي مقابل الطاعة، كما حصل في حالة طاغية السودان.

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2017/08/19