كيف تصبح سفيراً خليجيّاً «ناجحاً» في واشنطن: يوسف العتيبة

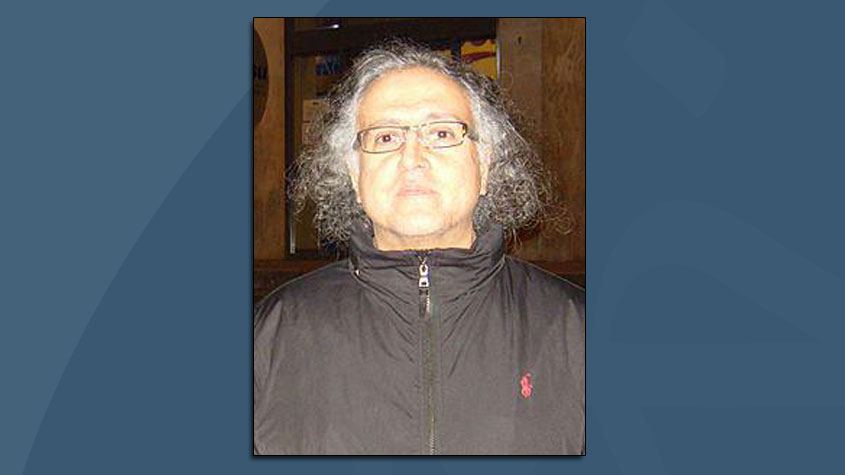

أسعد أبو خليل

تعلم الحكومة الأميركيّة أن العتيبة قريب جدّاً من صانع القرار في أبوظبي

بدأ هذا المسار السفير العراقي نزار حمدون، ثم تبعه السفير السعودي بندر بن سلطان وأكمله — وبرع فيه — يوسف العتيبة، السفير الإماراتي الحالي في واشنطن. كيف تصبح سفيراً عربيّاً أو خليجيّاً ناجحاً في مدينة تعجّ بالسفراء من كل حدب وصوب؟ لا شكّ أن بندر بدأ هذا المسار في التمثيل الفاعل لنظام خليجي وأكمله مساعده، عادل الجبير، عندما كان سفيراً، ثم يتفوّق فيه هذه الأيّام يوسف العتيبة.

والسفير الناجح يصبح لاعباً في السياسة المحليّة في العاصمة التي يُفوّض لها. وتاريخيّاً، كان لسفراء بريطانيا (ونادراً فرنسا) حظوة خاصّة عند الرؤساء وصانعي القرار في أميركا. نادراً ما وصل سفير عربي إلى مركز القرار. وعندما أدارت وزارة الدفاع الأميركيّة «لعبة حرب» افتراضيّة قبل سنتيْن لم يُدعَ للمشاركة فيها من السفراء إلّا العتيبة والسفير البريطاني.

مرّ على مدينة واشنطن الآلاف من السفراء عبر العقود. وأهميّة السفير تعود بالدرجة الأولى إلى البلد الذي يمثّل وتعود أيضاً إلى شخصيّة السفير، لكن شخصيّة السفير لا أهميّة لها حتى لو كان السفير متفوّقاً في إبراز وجهة نظر بلاده إذا كانت دولته معادية لسياسات الحكومة الأميركيّة. ونادراً ما يلعب سفراء دول الشرق الأوسط أدواراً مؤثّرة خصوصاً وأن الحكومة الأميركيّة تدرك أن آليّة صنع القرار في دول الشرق الأوسط لا تنبثق عن أعراف وقوانين في داخل مؤسّسات معمولة بها في تلك الدول. وهي تدرك أيضاً أن السفير ليس إلا حامل رسائل، وهي تفضّل عادة التواصل مع الحاكم مباشرة، وغالباً خارج نمط التعاطي الدبلوماسي. اكتشفنا مثلاً من وثائق الخارجيّة الأميركيّة أن الحكومة الأميركيّة كانت تطلب من الرئيس اللبناني (شارل حلو وسليمان فرنجيّة بعده) أن ينتدب عنه مندوباً سريّاً كي يتولّى شؤون العلاقة الأميركيّة ـ اللبنانيّة (وكان ميشال خوري هو مندوب الحلو فيما كان لوسيان الدحداح مندوباً لسليمان فرنجيّة، وكانت الوثائق الأميركيّة تشير إليه كـ«المندوب السرّي»، كما ورد في إحدى وثائق «ويكيليكس من عام ١٩٧٦ عن الدحداح). وكان السفير اللبناني في واشنطن خارج نطاق المداولات (ولا يمكن نفي الأسباب الطائفيّة لهذا الإجراء لأن السفير في واشنطن كان من غير طائفة الرئيس ولا يمكن الوثوق به بأمور تتعلّق بالتواصل الإسرائيلي ـ اللبناني المباشر في حينه).

وتصنّف الحكومة الأميركيّة السفراء بناء على مصلحتها مع الدول المعنيّة، وعليه فإن سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي يحظى بترحيب واحتفاء مهما كانت شخصيّة السفير. أما سفراء لبنان وسوريا فكانت العلاقة معهم تمرّ بين مدّ وجزر، إذ كانت وزارة الخارجيّة تستدعيهم في حالة غضب الحكومة من دولهم وتحصر التعاطي معهم بموظّفٍ في أسفل السلّم، فيما كانوا يحظون بلقاء مع مساعد وزير الخارجيّة لشؤون المنطقة في حالات التحسّن في العلاقة، أو عند ظهور بوادر تحسّن في شروط السلام مع دولة العدوّ. أما سفير دولة العدو فهو يستطيع أن يلتقي بالرئيس الأميركي متى يشاء. لكن عداء الدولة للسياسات الأميركيّة لا تؤدّي دائماً إلى حالة إقصاء أو نفي لسفير تلك الدولة: كان سفراء جمال عبد الناصر في واشنطن يحظون باحترام من قبل وزارة الخارجيّة لأن الحكومة الأميركيّة — كما يظهر في الوثائق المُفرج عنها — كانت تتعامل مع عبد الناصر بالكثير من الحرص والدقّة الدبلوماسيّة لعلمها بأن عبد الناصر، خلافاً لمعظم الحكّام العرب، كان يحترم مقامَ دولته وموقعها ويرفض أي تنازل في موضوع سيادة بلاده.

صنّف المؤرّخ الإسرائيلي، مارتن كريمر، في مقالة قبل عاميْن، سفراء دول شرق أوسطيّة حسب نفوذهم في العاصمة الأميركيّة. وهو أدرج فقط إيبا إيبان بين سفراء دولة العدوّ متناسياً اسحق رابين الذي كان على صلة وثيقة بصانعي القرار في واشنطن أثناء تولّيه سفارة بلاده. لكن لا يجوز إدراج سفراء العدوّ في تصنيف يشتمل على السفراء الشرق أوسطيّين لأسباب بديهيّة. وقد أدرج كريمر السفير اللبناني شارل مالك في خانة هؤلاء السفراء البارزين. لكن تصنيف كريمر لشارل مالك لواحد بين قلّة من السفراء الشرق أوسطيّين النافذين ينبع من انحياز الصهاينة لخيارات مالك، وللودّ الذي كان يكنّه — أي مالك — طيلة سنوات عمله للعدوّ الإسرائيلي1. أما زعم كريمر أن العلاقة بين مالك وبين جون فستر دالس كانت وثيقة إلى درجة أن الأوّل أقنع الثاني بصوابيّة نشر المارينز في بيروت في عام ١٩٥٨ فهي مدعاة للسخرية. لم تكن الإدارة الأميركيّة تحتاج إلى الإقناع من لبناني للتدخّل العسكري في لبنان (وفي الأردن) آنذاك. كانت لها أسبابها هي. ومالك كان أداة تستخدمها الإدارة لنشر الدعاية اليمينيّة المسيحيّة ضد الشيوعيّة في الدول الغربيّة. ليس هناك في الوثائق ما يثبت أن مالك كان نافذاً أو مؤثّراً، على العكس. كان يستميت ويكافح في كل زيارة إلى أميركا كي يلتقي بمسؤولين ويحذّرهم كعادته من الخطر الناصري والشيوعي.

كان بندر سبّاقاً في التنسيق مع المنظمّات الصهيونيّة في الولايات المتحدة

إن الدور السياسي الذي لعبه بندر بن سلطان في الماضي، والذي يلعبه اليوم يوسف العتيبة، ما هو إلا تقليد لتجربة سفير الشاه الإيراني في واشنطن، أردشير زاهدي (وساعد في إعلاء نفوذ السفير أنه كان متزوّجاً لفترة قصيرة من ابنة الشاه). هذا كان من أبرز سفراء المنطقة على مدى عقد من الزمن (خدم في المنصب في أوائل الستينيات ثم في السبعينيات حتى اندلاع الثورة الإيرانيّة). وبلغ نفوذ زاهدي السياسي إلى درجة أن زبغنيو برجنسكي أقام قناة اتصال خاصّة وسريّة بينه وبين السفير، الذي كان مصدر معلومات للمجلس الأمن القومي عن الحالة الإيرانيّة، بالرغم من تضارب المصالح الواضح (راجع في هذا كتاب جيمس بيل، «النسر والأسد: تراجيديا العلاقات الإيرانيّة ـ الأميركيّة»، ص. ٤١٠). إن مسلك ونمط عمل زاهدي في واشنطن كان القدوة الذي احتذاها فيما بعد بندر بن سلطان. أقام زاهدي علاقات وثيقة جدّاً ليس فقط مع صانعي القرار في البيت الأبيض والمشرّعين في الكونغرس، لكنه وطّد العلاقة مع اللوبي الإسرائيلي. (والوصول إلى قلب واشنطن عبر اللوبي الإسرائيلي بات من أعراف الدبلوماسيّة العربيّة، والتي سلّم بها راشد الغنّوشي وباقي إخوان المنطقة العربيّة). وكانت إيران تعمل في الخفاء حليفة وثيقة للعدوّ الإسرائيلي فيما كانت لا تتحدّث عن ذلك في الإعلام العربي (وطبعاً، لم يمنعها حلفها الوثيق مع إسرائيل من المشاركة في الحلف الإسلامي الرجعي الذي أقامه النظام السعودي ضد الناصريّة والشيوعيّة). وأدرك زاهدي أن العلاقة مع الكونغرس والبيت الأبيض لا تكفي، وأن هناك حاجة للتأثير على الإعلام الأميركي. والإعلام الأميركي أقل شفافيّة ونزاهة ومهنيّة ممّا يُظنّ ويُكتَب عنه في الإعلام العربي. كبار الإعلاميّين والإعلاميّات يرضخون للرشى، ولو كانت تُعلّب كهدايا، ويستسيغون مظاهر الثراء التي ينعم بها عليهم سفراء دول ثريّة. في عام ١٩٧٥ وحده، أرسل زاهدي ٨٥ زجاجة شمبانيا و٦١ علبة كافيار إيراني و٤١ فضيّة «كارتييه»، بالإضافة إلى هدايا أخرى، إلى نجوم الإعلام الأميركي (بلغ عدد هدايا السفارة الإيرانيّة إلى نجوم الإعلام في ذلك العام وحده ٢٧٢ هديّة، راجع كتاب بيل، ص. ٣٧١). وركّزت السفارة على شبكة «إن.بي.سي» التي أصبحت موالية جدّاً لنظام الشاه في تغطيتها. لكن زاهدي عرف كيف يتقرّب من أصحاب عقائد محافظة في الإعلام، من ارنو دو بورشغراف من اليمين إلى جو كرافت من «اليسار» الليبرالي (الذي كان يقيم في منزل زاهدي الفخم عندما يزور إيران لإجراء مقابلات مع الشاه).

لكن الحديث عن أدوار سفراء عرب نافذين يجب أن يأخذ في عين الاعتبار تجربة نزار حمدون الذي أرسله صدّام حسين شخصيّاً كي يبيع قضيّة الدعم الأميركي (وحتماً الصهيوني) للموقف العراقي في الحرب الإيرانيّة في منتصف الثمانينيات. كان حمدون أوّل سفير يتقرّب من صنع القرار الأميركي عبر مغازلة اللوبي الصهيوني، وأقام حمدون علاقات وطيدة مع ليكوديّي أميركا، من النائب في الكونغرس ستيفن سولارز إلى عتاة الصهاينة في مراكز الأبحاث اليمينيّة. وكان حمدون يقيم حفلات عشاء (صغيرة) في السفارة العراقيّة ويحرص على دعوة أصدقاء إسرائيل إليها، وكان خطابه خالياً من كل مضامين الخطاب البعثي العراقي الذي كان مُوجّهاً حصريّاً للجمهور العربي (كانت إطلالات حمدون في الإعلام الأميركي خالية من أي إشارة سيّئة لإسرائيل، لا بل كان يتحاشى الحديث في الموضوع إلا بعموميّات ضبابيّة تؤكّد أن العراق حادَ عن خط «جبهة الرفض»). (وبقي حمدون يزور أميركا دوريّاً بعد تقاعده للاستشفاء حتى في سنوات الحرب الأميركيّة على العراق، وكان ذلك مصدر استغراب في الإعلام).

فتح التحضير للحرب الأميركيّة المُدمَّرة على العراق في عام ١٩٩١ الباب واسعاً أمام التنسيق الخليجي ــ الإسرائيلي. يومها — في أوّل أيّام الاحتلال العراقي للكويت — أجاب السفير الكويتي عن سؤال عن مدى استعداد بلاده لقبول مساعدة من إسرائيل بالقول إنه يرحّب بالمساعدة من أي جهة. وقد عمل اللوبي الكويتي يومها مع اللوبي الإسرائيلي ونسّقا طرق المواجهة. لكن الحكومة الأميركيّة وضعت شروطاً غير معلنة يومها على كل الحكومات الخليجيّة، ومنها نبذ كل قوانين الجامعة العربيّة لمقاطعة إسرائيل (أي إن بعض دول الغرب اليوم — عبر مؤسّسات خاصّة — باتت سبّاقة في المقاطعة التي تخلّت الجامعة العربيّة عنها). كما اشترطت أميركا تسهيل عقد لقاءات مباشرة بين ممثّلين عن دولة العدوّ وممثّلين عن دول الخليج.

لكن بندر كان سبّاقاً في التنسيق مع المنظمّات الصهيونيّة وفي دعوتها لزيارة الرياض لعقد اجتماعات على مستوى رفيع مع أفراد في الحكومة. والذي سهّل مهمّة بندر في واشنطن هو: ١) قربه من الحاكم، أي الملك فهد. وكان بندر (أو فهد) يصرّ على أن يقوم هو بمهام المُترجِم في لقاءات فهد مع المسؤولين الأميركيّين (وهو انتدب عادل الجبير للمهمّة فيما بعد). وكان فهد شديد الثقة به، مما زاد من أهميّة دوره في نظر المسؤولين الأميركيّين. ٢) لم يكن عقائديّاً، لا إسلاميّاً ولا عربيّاً، وهذه النوع من العرب الذين ينبذون العقائد محبّذُ عند الأميركيّين، خصوصاً هؤلاء الذين لا ترد كلمة فلسطين على ألسنتهم. ٣) الخلفيّة العسكريّة لبندر — بالرغم من المبالغات المفخّمة عنها — ساعدت في قربه من شركات تصنيع السلاح ومن القطاع العسكري ـ الاستخباراتي في أميركا. ٤) انخرط بندر في الحياة الاجتماعيّة للنخبة وأجزل المنح والعطايا على إعلاميّين ومسؤولين نافذين. ٥) برز بندر في دوره كأميركي، لا كعربي، حتى أنه كان يحضر مباريات كرة القدم الأميركيّة ويزعم أنه من أشدّ مناصري فريق «دالاس كوبوي». ٦) قدرته على الإنفاق من خارج الحساب الخاص بالسفارة، وتمويله لعمليّات أميركيّة استخباراتيّة وعسكرية سريّة حول العالم (وخلافاً للقانون الأميركي أحياناً، كما في تمويل عمليّات الـ«كونترا»).

مهمّة يوسف العتيبة كانت أسهل من مهمّة بندر لأن العتيبة خدم الجيل الثاني من حكّام الإمارات، وتعلّم من تجربة نزار حمدون وبندر بن سلطان. لكن العتيبة تفوّق على بندر في الرغبة في التطرّف في التحالف مع اللوبي الإسرائيلي، خصوصاً في جناحه الليكودي. وبرز طموح العتيبة (ابن أوّل وزير نفط للإمارات، مانع سعيد العتيبة، المعروف بحب اقتنائه للشهادات غير المُستحقّة والأشعار المُبتاعة) مبكِّراً إذ أنه قصد وهو طالب جماعي السفير الأميركي، فرانك وزنر2، في القاهرة وأشرف الأخير على توجيهه وحَثّه على الحصول على شهادة من جامعة جورجتاون3، ألحقها فيما بعد في دراسة في جامعة الدفاع الوطنيّة (العسكريّة) في العاصمة الأميركيّة.

عمل العتيبة مستشاراً لشؤون الأمن القومي لمحمد بن زايد، وأصبح صلة الوصل بينه وبين القطاع العسكري والاستخباراتي الأميركي. وبعد ضجّة «موانئ دبي» التي هزّت صورة دولة الإمارات في أميركا في عام ٢٠٠٦، عندما حدث لغط حول دور شركة موانئ دبيّ التي كانت على وشك أن توقّع عقوداً مع موانئ أميركيّة. كل التعصّب والعداء الغربي التقليدي ضد العرب والمسلمين تجمّع ليعطّل الاتفاقيّة. أدرك النظام الإماراتي أنه يحتاج إلى مزيد من العمل الدعائي لتغيير صورته — أي صورة النظام وليس صورة العرب والمسلمين — في أذهان الأميركيّين. أُرسلَ بن زايد العتيبة مبعوثاً إلى واشنطن في عام ٢٠٠٨ واستطاع في سنوات معدودة أن يصبح من أبرز السفراء في العاصمة. ساعده في ذلك عوامل عدة، منها: ١) أنه يستعمل ثقافته الغربيّة لإبهار محدّثيه بالمصطلحات المحكيّة الأميركيّة — على طريقة بندر الذي كان يستعين بفريق من المستشارين الأميركيّين لتلقينه بعض العبارات المحكيّة. وهو مثل بندر أيضاً، ينخرط في الحياة الاجتماعيّة الأميركيّة للنخبة في العاصمة، ويقيم حفلات مُبهِرة (لضيوفه) في منزله في ضاحية مكلين4. وعلى عكس بندر، لا يحب العتيبة لفت الأنظار إليه، ويفضّل العمل بسريّة تامّة. وهو نادراً ما يعطي مقابلات صحافيّة، ويفضّل الحديث «أوف ذا ريكورد». ٢) تعلم الحكومة الأميركيّة أن العتيبة قريب جدّاً من صانع القرار في أبو ظبي. والعلاقة بينه وبين بن زايد تمتد على مدى سنوات. وسهولة التواصل بين العتيبة وبن زايد تساعد على تسهيل وتلبية طلبات الحكومة الأميركيّة، خصوصاً في المجالات العسكريّة والاستخباراتيّة. وكما في حالة بندر، يتطوّع نظام الإمارات لخدمة حروب أميركا وعمليّاتها المخابراتيّة القذرة. ٣) مثل بندر قبله، يستعين العتيبة بدفق هائل من المال ليوفّر له القدرة على السيطرة على آراء نخبة الخبراء والإعلاميّين. وحالما بدأ العتيبة بممارسة مهامه عيّن مسؤولة التشريفات في إدارة جورج بوش مستشارةً له. ولم ينجح في جذب أنظار واشنطن إليه بسحر شخصيّته، وإنما بالإنفاق المالي الهائل — الخاص والرسمي — على مراكز الأبحاث ونجوم الإعلام الأميركي. وباتت دولة الإمارات، حسب مراجعة الإنفاق من قبل «هافنغتون بوست»، أكثر الدول إنفاقاً على العمل اللوبي في العاصمة (١٤،٢ مليون في عام ٢٠١٤). وتتنافس دول البحرين والكويت وقطر والسعوديّة والإمارات في الإنفاق على شركات علاقات عامّة وشركات تأثير وبيع النفوذ (وتستعين هذه الشركات بأعضاء سابقين في الكونغرس في مجالس إدارتها وعضويّتها لفتح أبواب الكونغرس أمام زبائنها). وهذه الشركات تقدّم خدمات ليس فقط لتحسين صورة الدولة المعنيّة أو لفتح أبواب الكونغرس المفتوحة أصلاً، بل هي أيضاً تقدّم خدمات للدولة الأم عبر تقديم اقتراحات ومبادرات سياسيّة وتجميليّة لتغيير انطباع الرأي العام (يظهر ذلك بوضوح في إعلانات دوريّة من الإمارات عن إنشاء وزارة للسعادة أو للتسامح أو إنشاء مركز للتسامح أو إنشاء مراكز للحوار بين الأديان، الخ). وهذه الشركات هي التي تعدّ نصوصاً لخطب يمكن أن يلقيها السفير أو المسؤول الإماراتي الزائر، وهي التي ترسل إلى الصحف رسائل بأسماء أميركيّة للدفاع عن وجهة نظر الإمارات. ٤) استفاد العتيبة من تجربة قطر في المساهمة الماليّة السخيّة لدولة قطر في «مؤسّسة بروكنغز» التي أصبحت ذراعاً لوبياً للنظام، وكسر أرقاماً قياسيّة في تمويل مراكز أبحاث ودراسات من اليمين إلى اليسار. والمراكز التي تعنى بالشرق الأوسط، أو حتى تلك التي تُعنى بشؤون سياسيّة عامّة داخليّة، مثل «مركز التقدّم الأميركي»، تتلقّى تمويلاً بالملايين من حكومة الإمارات.

لا يخفي العتيبة صداقته الحميمة مع السفير الإسرائيلي في واشنطن و«مركز الدراسات الاستراتيجيّة والدوليّة» في واشنطن بات معتمداً بصورة كبيرة على التمويل الإماراتي الذي تكفّل بإنشاء المبنى الفخم الجديد للمركز. وهذا التمويل يضمن بصورة أكيدة التوافق بين إنتاج مراكز الأبحاث وتوجّهات الحكومة المموّلة. والتسريبات البريديّة من الحساب الإلكتروني للعتيبة كشف الكثير عن عمل هذه المراكز، حيث يقوم السفير بتمويل مؤتمرات وجولات اطلاعيّة إلى الدولة المعنيّة ولقاءات مع مسؤولين حكوميّين في دولة الإمارات بالإضافة إلى التنسيق في المواقف السياسيّة. وكان ملفتاً الدرجة التي كانت العتيبة يتواصل فيها بصورة اعتياديّة مع «خبراء» مراكز الأبحاث الذين كانوا يسعون لكسب ودّه 5. وفي رسالة أخرى، يشكر فيها مدير الذراع الفكريّة للوبي الإسرائيلي، أي «مؤسّسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»6، السفير العتيبة على «الهديّة السخيّة» التي أرسلها له. وعندما سأل موقع «ميدل إيست آي» روبرت ستلوف عن تلك الهديّة، أجاب أن سياسة المؤسّسة لا تتيح قبول هدايا من مصادر أجنبيّة تزيد عن العشرين دولاراً. لكن كيف تكون هديّة «سخيّة» وثمنها أقل من عشرين دولاراً؟ هل تكون فرشاة أسنان، مثلاً؟ وبعض الخبراء في هذه المراكز يدلي بشهادات أمام الكونغرس، أي أن تلك الشهادات، مثل تقارير المراكز، مدفوعة الثمن ومُقرّرة المضمون من قبل المُمَوِّل. وظهر في الأزمة الخليجيّة الأخيرة مدى نفوذ العتيبة وتأثيره على التعاطف الأميركي مع موقف السعوديّة والإمارات. ٥) يحيط العتيبة الصحافيّين الأميركيّين، خصوصاً المعادين للعرب والمسلمين من شبكة «فوكس» وأيضاً هؤلاء الذين يكتبون في شؤون الأمن القومي، مثل ديفيد إغناطيوس من «واشنطن بوست»، بعناية خاصّة. وتلقّى الكثير من صحافيّي واشنطن هدايا «آي.باد» من السفير الذي ينظمّ في منزله حفلات لمشاهدات لمباريات كرة القدم الأميركيّة على شاشة أقسم صحافي أميركي أنه لم يرَ بحجمها من قبل. وهو يدعو نجوم الصحافة — على طريقة ازدشير زاهدي من قبله — إلى زيارة دبي على متن طائرته الخاصّة لمشاهدة سباق سيّارات. ٦) تفوّق السفير العتيبة على كل نظرائه وسابقيه في المنصب في التقرّب من أكثر الأجنحة الصهيونيّة تطرّفاً لكسب ثقة الكونغرس الأميركي. نستشف من مراسلات العتيبة أنه يواظب على إلقاء أحاديث وخطب مغلقة في المؤسّسات الصهيونيّة، كما أنه لا يخفي صداقته الحميمة مع السفير الإسرائيلي في واشنطن (وهو من عتاة المتطرّفين الليكوديّين). وفي واحدة من الرسائل، يقترح روبرت ستلوف (المذكور أعلاه) على العتيبة عقد اجتماع مع جنرال إسرائيلي للاستماع إلى شرح عن فعالية الصواريخ الإسرائيليّة التي انهمرت على أهل غزة في حربها الأخيرة. ٧) يعمل العتيبة على سكّة العلاقة مع شركات تصنيع السلاح الأميركيّة ومع شركات إماراتيّة لمكافأة «الخبراء» الموالين لمشيئة الإمارات. ٨) يساهم العتيبة بالنيابة عن الإمارات في الإنفاق على «الأعمال الخيريّة» الأميركيّة. لكن التمحيص في هذا الإنفاق، يظهر أن الكثير من الإحسان الإماراتي يعود بالنفع على مؤسّسات تابعة لسياسيّين بارزين أو رؤساء باقين، مثل «مؤسّسة كلينتون» التي تلقّت معونة من بضعة ملايين من الدورات من العتيبة.

إن طريقة عمل السفير العتيبة في واشنطن هي تعبير عن نواقص الديموقراطيّة الأميركيّة التي تتيح لأصحاب الأموال التأثير فيها وعليها. كما أن «نجاح» — النجاح بالمعنى السلبي لأن المعيار هو خدمة مصالح نظام استبدادي متصالح مع الصهيونيّة — السفير العتيبة هو تعبير فرعي عن نفوذ اللوبي الإسرائيلي. لو أن السفير العتيبة، مثلاً، يهتم بقضيّة فلسطين، ولو أنه في أحاديثه، أو في أحاديث محمد بن زايد، لا يوافق على سقف أدنى حتى من السقف المتدنّي لـ«مبادرة السلام السعوديّة» — كما ورد في وثيقة لـ«ويكليكس»، لما كان بمستطاعه تمويل دكّان فلافل في واشنطن. عندما كان النظامان العراقي والليبي ينتهجان مواقف معادية لإسرائيل، لم يكن بمستطاعهما تمويل جامعات أو مراكز أبحاث. الإنفاق والتأثير مُتاحان فقط لمن ينضوي في ركب اللوبي الإسرائيلي. بمعنى آخر، إن نجاح يوسف العتيبة هو في حقيقته نجاح للوبي الإسرائيلي، لا له.

1- يعترف أبا إيبان أنه كان يتبادل المراسلات على قصاصات ورق أثناء اجتماعات الأمم المتحدة، فيما كان مالك يمثّل — افتراضاً — وجهة النظر العربيّة.

2- فرانك وزنر كان معروفاً بقربه من حسني مبارك، وهو لعب دور المبعوث الأميركي لأوباما في فترة الانتفاضة المصريّة، حين حثّ وزنر الإدارة على الحفاظ على مبارك. وهو يشغل اليوم منصب رئيس مجلس الإدارة لـ«مؤسّسة دول الخليج العربي»، ذات التمويل الإماراتي (والسعودي).

3- راجع مقالة رايان غريم وأكبر شهيد أحمد في «هافنغتون بوست» عن السفير العتيبة.

4- ضاحية مكلين في فرجينيا هي أيضاً كانت موقع منزل بندر الشهير، بقرب منزل السيناتور إدوار كنيدي. والمنطقة مرغوبة من الأثرياء الذين يودّون الابتعاد عن صخب وأضواء العاصمة.

5- في واحدة من تلك الرسائل المُسرّبة، يقول اللبناني بلال صعب بإعلام السفير العتيبة أنه رفض دعوة من السفارة القطريّة لحضور حفل.

6ـ الترجمة العربيّة الرسميّة للمركز ليست دقيقة ربما بسبب ضعف التمكّن في اللغة العربيّة عند مستشرقي دولة العدوّ.

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2017/08/26