ثمن إنقاذ ترامب لمحمد بن سلمان

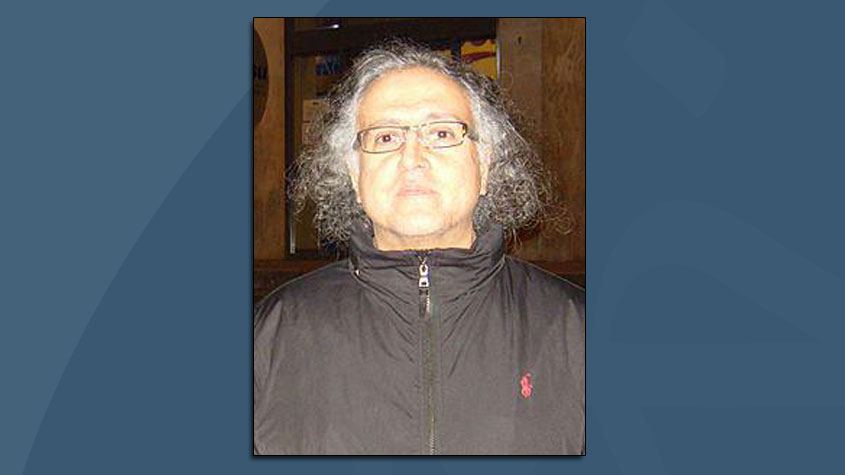

أسعد أبو خليل

ابن سلمان بات رهاناً إسرائيليّاً قبل أن يكون أميركيّاً، وربما هذا ما عناه ترامب بأن إسرائيل ستكون في ورطة لو سقط (أ ف ب )

عمليّة صنع القرار في إدارة دونالد ترامب تختلف عن إدارات سابقة. فالقرارات تخضع لمشيئة إدارة الإمبراطوريّة في الكثير من الأمور (مثل المواجهة مع روسيا ونشر القوّات الأميركيّة أو الحياد في الصراع الخليجي)، لكنها تخضع أحياناً لمزاجيّة ترامب الشخصيّة. لكل الرؤساء مزاجيّات لكن المزاجيّة يمكن أن تكون قناعاً لخطة مسبقة خضعت لدراسة ومفاوضات: أنور السادات أرادَ أن ينسبَ رحلته المشؤومة إلى تل أبيب (يافا المحتلّة) على أنها نتاج رؤية أو إلهام ربّاني أو قراءة خاصّة به للأوضاع الدوليّة فيما كان يتباحث حولها مع مفاوضين دوليّين منذ وقعت الرئاسة المصريّة في يده. والمزاجيّة يمكن أن تكون رؤية خاصّة بالحاكم: ريتشارد نيكسون لم يزرْ الصين (وإن حملَ في سيرته السياسيّة سجلاًّ حافلاً في معارضة الشيوعيّة والتنديد بـ«الصين الحمراء»؛ على ما كانت الصين تُعرف به في مصطلحات معاداة الشيوعيّة) بناءً على مزاج حلَّ به، بل هو كان قد كتبَ مقالة في مجلّة «فورين أفيرز» في تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٦٧ طالب فيها بتوجّه أميركا نحو آسيا. هذه كانت ولادة فكرة استخدام الصين لضرب الاتحاد السوفياتي (هنري كيسنجر نسبَ الفكرةَ إليه في ما بعد).

أما ترامب، فهو من صنف آخر من الرؤساء: جاهلٌ بأمور السياسة الخارجيّة لكنه ــــ خلافاً لبوش الجاهل أيضاً ــــ لا يحيط نفسه بمجموعة من الخبراء العالِمين بشؤون السياسة الخارجيّة. هو جاهلٌ لكنه يمقتُ القراءة والاجتماعات الطويلة ويُسرِّع في العرض اليومي الذي تقدّمه إليه «وكالة الاستخبارات المركزيّة» عن أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية. لا يبدو على ترامب، خلافاً لبيل كلينتون مثلاً وهو تبوّأ سدّة الرئاسة من دون معرفة بالسياسة الخارجيّة، بوادرُ تثقّفٍ في شؤون السياسة الخارجيّة بحكم الوظيفة التي تتطلّب معاينة دقيقة على مدار الساعة لأخبار العالم. لكن ترامب ــــ وهنا مكمن الخطورة ــــ يثق ثقةً مطلقة بحدسه. هو ينقل عن عالم الأعمال إيماناً عميقاً بصوابيّة حدسه، وأن هذا العنصر ــــ لا الثروة الكبيرة التي نقلها أبوه إليه كما تكشّف في تقارير مسهبة في «نيويورك تايمز» عن وثائق ضرائب ترامب ــــ هو الذي راكمَ له ثروته. وليس هناك من معالم لتعاطي ترامب، وبخفّة، مع مواضيع السياسة الخارجيّة كما تبدو في موضوع اغتيال وتقطيع جمال خاشقجي.

لنعترف بداية أن الاهتمام الإعلامي الغربي بموضوع خاشقجي يطرح الكثيرَ من الأسئلة عن سبب هذا التعاطف مع رجل لم يكن يحمل الجنسيّة الأميركيّة، كما ذكّرَهم ترامب لأن الجميع يعلمون أن الضحيّة عندما تكون عربيّة لا تحظى بتعاطفٍ إنساني كما لو كانت غربيّة أو إسرائيليّة. ولا يمكن تفسير هذا الاهتمام على أنه نتاج عمل خاشقجي لسنة واحدة في «واشنطن بوست» (لم تكن كتاباته إلا تجميعاً كليشيهياً لشعارات المنظمّات غير الحكوميّة في بلادنا). لقد أطلقَ العدوّ الإسرائيلي قبل أيّام فقط النار على مراسل «أسوشييتد برس» في غزة، راشد رشيد، ولم تتناول الصحافة الغربيّة الموضوع، وتجاهلت معظم الصحف الأميركيّة الموضوع. لا، بل إن «أسوشييتد برس» نفسها، ومراسل «نيويورك تايمز» في بيروت، بِن هبرد، ذكرا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي من دون الإشارة بكلمة إلى هويّة القاتل (وهبِرد وصفَ المراسل بأنه صديقه: أي أنه لم يردْ أن يحرج مُطلِق النار على مَن وصفه بصديقه). تحوَّلَ خاشقجي إلى أشهر ضحيّة عربي في الغرب منذ اغتيال السادات. لكن لا نعلم حتى الساعة ظروف وأسباب اغتيال خاشقجي مِن قبل ابن سلمان، ولا أسباب الضجّة الغربيّة ــــ غير المعتادة ــــ حول اغتياله. لكن «واشنطن بوست» وغيرها من صحف الغرب أوحت بوضوح أنه كان هناك مَن يعوِّل على خاشقجي للعب دور سياسي ما في «معارضة» عربيّة ما (أي مُعارضة مَرضي عنها غربيّاً).

تخلّى الكونغرس بعد الحرب العالميّة الثانية وقبلها عن صلاحيّات له في المشاركة في صنع السياسة الخارجيّة

مواقف ترامب من الاغتيال تراوحت بين التنديد الشديد في البداية، وبين التغطية والتستّر والدفاع عن ابن سلمان في الأسابيع الأخيرة. لم يكن ترامب قد استقرَّ على موقف مُحدّد وكان يختلقُ مواعيد اصطناعيّة لتأجيل اتخاذ موقف رسميّ حول الموضوع: كان يقول إنه ينتظر تقريراً من مستشاريه، ثم يقول إنه ينتظر تقريراً من الحكومة السعوديّة، ثم يقول إنه ينتظر تقريراً من الحكومة التركيّة، ثم يقول إنه ينتظر نتائج زيارة جينا هاسبل (مديرة الاستخبارات المركزيّة) إلى تركيا، ثم يقول إنه ينتظر اجتماعاً مهمّاً لمستشاريه.

هذه المواعيد المصطنعة لم تكن إلاّ فرصة من ترامب لابن سلمان كي يطلع على الملأ برواية تغطية مقنعة بعض الشيء. وعندما طلع النظام السعودي برواية أولى وثانية وثالثة، تذمّرَ ترامب علناً وعبّرَ عن ضيقه الشديد ووصفَ عمليّة التغطية بأنها الأسوأ على الإطلاق؛ أي أنه كان يوحي للصديق السعودي بضرورة إخراج تغطية أقلَّ غباءً. شعرَ ترامب بأن النظام السعودي لم يستفد من الفرصة التي منحها له كي ينسجَ رواية يمكن أن تسري في الإعلام وعواصم الغرب. لكن عندما يئِسَ ترامب من ذلك، قرَّرَ بمزاجه الشخصي أن يصدرَ بياناً غير مألوف (وهو بالتأكيد يحمل بصماته الشخصيّة، إذ إن اللغة ركيكة وتشوبها المبالغة، كما قوله مثلاً إن الملايين قُتلوا في سوريا (على يد بشّار الأسد، كما ورد). لكن المضمون هو المعادلة التعاقديّة التي جعلها ترامب محوراً علنيّاً لعلاقته مع النظام السعودي وأنظمة الخليج. لكن هل أتى ترامب فعلاً بجديد في علاقاته مع النظام السعودي؟

تحاول الصحافة الليبراليّة (ومُعتنقوها في الإعلام العربي) أن يفصلوا بين سياسة ترامب الخارجيّة وبين أسلافهم. هم يصيحون به ليل مساء هنا: كيف يمكن ألا تعيرَ لقضايا حقوق الإنسان والديموقراطيّة أهميّة؟ كيف لا تنصر ضحايا القتل؟ كيف تنسى جريمة خاشقجي وتغفر لقاتله؟ لكن هذا النوع من السجال يدخل في نطاق التصارع بين الحزبيْن، كما يدخل أيضاً في التنابذ الجاري بين أجهزة الاستخبارات (خصوصاً الاستخبارات المركزيّة) وبين إدارة ترامب: إن هذه الجوانب تفسّر حالة الصراع أكثر بكثير من أي ردّ فعل أخلاقيّ (مُفترض) لقتل وتقطيع خاشقجي. وهناك جانب غير صحافي مهني في الصراع بين «واشنطن بوست» وبين ترامب أيضاً، خصوصاً، لكن ليس حصراً، في قضيّة خاشقجي. و«واشنطن بوست» انبرت كي تقود المعارضة الإعلاميّة ضد ترامب قبل مقتل خاشقجي، وهذا يدخل في صراع بين أغنى رجل في العالم، مالك الصحيفة، جيف بيزوس، وبين ترامب.

كان معارضو النظام السعودي في العالم العربي (خصوصاً في إعلام النظام القطري)، والمعارضون الجدد للنظام السعودي في الإعلام الأميركي والكونغرس، يتوقّعون أن تؤدّي جريمة قتل خاشقجي وتورّط محمد بن سلمان فيها إلى إقصائه عن الحكم والتخفيف من الدعم الأميركي للنظام. لكن هذه التوقّعات ــــ التي زادت بعد انتخابات الكونغرس النصفيّة ــــ اعتمدت على قراءة غير دقيقة لطبيعة صنع قرار السياسة الخارجيّة في العاصمة الأميركيّة. صحيح أن هناك أكثريّة ديموقراطيّة في الكونغرس، لكن الأخير لا يصنع ــــ ولا حتّى يؤثّر في ــــ السياسة الخارجيّة. للكونغرس أدوار منوطة له بحكم الدستور في مجال السياسة الخارجيّة (مثل التحقيق في قضايا والتمويل وإعلان الحرب والإشراف على عمل الأجهزة) لكن الرئاسة الأميركيّة احتكرت عمليّة صنع القرار ولم تزد الحروب الأميركيّة الأخيرة ــــ خصوصاً في عصر الحرب على الإرهاب (الذي، وفق دراسة لـ«معهد واتسن» في جامعة براون، قتلَ من الأبرياء أكثر مما قتل مَن تصفهم أميركا بالإرهابيّين، مع أن الدراسة اعتمدت على تقييم محافظ كثيراً لعدد ضحايا القتل الأميركي حول العالم) ــــ إلّا في نفوذ الرئيس الأميركي في صنع السياسة الخارجيّة. كل رئيس بات يصوِّر أي معارضة له في حروبه وسياساته الخارجيّة على أنها إما تشكّل ضرراً في الأمن القومي الأميركي وإما تضعف معنويّات القوّات المسلّحة وتعرّضه للأخطار (والقوّات المسلّحة هنا هي بمثابة معبودة الجماهير). الكونغرس بعد الحرب العالميّة الثانية (وحتى قبلها) تخلّى عن صلاحيّات دستوريّة له في المشاركة في صنع السياسة الخارجيّة، وأصبح هذا التخلّي بمنزلة العُرف.

هناك تنامٍ لمعارضة الحرب السعوديّة ـــ الأميركيّة ـــ الإماراتيّة في اليمن داخل الكونغرس، وقد انتشرت المعارضة لتشمل الجمهوريّين والديموقراطيّين على حدّ سواء (والحرب تمتّعت بمباركة إدارة باراك أوباما قبل انتخاب ترامب). وهناك مشاريع قوانين تهدف لوقف المساعدة الأميركيّة العسكريّة ـــ الاستخباراتيّة في الحرب. ولقد أعطت الإدارة الأميركيّة أوامرها للنظام السعودي بوقف الحرب، والسعوديّة زادت جنون قصفها في الحديدة في محاولة لتحسين شروط هزيمتها. وأعلن وزير الدفاع وقف إمداد الطائرات السعوديّة بالوقود في الجو، لكنه قال إن ذلك كان بطلب من الحكومة السعوديّة (هذه مثلما كانت الحكومات السعوديّة تعزل مسؤولين وتقول إن العزل كان بناء على طلبهم). واغتيال خاشقجي سلّطَ الضوء على كل سجلّ خروق حقوق الإنسان السعوديّة، وهذا نادر في تاريخ العلاقات الأميركيّة ـــ السعوديّة. وعلى رغم إنفاق ٢٧ مليون دولار على عمل اللوبيات لتجميل قبائح النظام السعودي في أميركا، فإن عدداً من شركات العلاقات العامّة والإعلام (في أميركا وألمانيا) ألغت عقودَها مع النظام، وهذه سابقة.

الكونغرس قد يصدر قراراً في شأن اليمن لكن زمن وقف الحرب يعود إلى ترامب وهو متسامح كثيراً مع ابن سلمان وسيتيح له أيّاماً أو أسابيع إضافيّة من القتل لو شاءَ الأخير. يستطيع الكونغرس أن يعقد جلسات استماع حول وجهة الحرب في اليمن وحول الوضع الإنساني فيه وهذا سيزيد تغطية خروقات حقوق الإنسان في المملكة.

حسمَ ترامب أمرَه بأن قرّرَ نسيان مسألة خاشقجي كليّاً. ولا ندري طبيعة المفاوضات التي جرت بين الحكومتيْن الأميركيّة والتركيّة حول مسألة خاشقجي، أو بين الحكومة الأميركيّة والسعوديّة لقبض الثمن. لكن زيارة جينا هاسبل إلى أنقرة تزامنت قبل ساعات فقط من إلقاء رجب طيب أردوغان خطابه عن مسألة خاشقجي. والخطاب خيّبَ آمال الذين توقّعوا أن يعلنَ فيه كل ما بحوزة الحكومة التركيّة من معلومات حول الاغتيال وحول تورّط ابن سلمان فيه. لكن أردوغان لم يفعل ذلك وأعادَ ترداد العناوين العامّة عن القضيّة وحرصَ على ألا يحمّل الملك ووليّ العهد المسؤوليّة المباشرة عن الاغتيال، على رغم تسريبات في صحافة مقرّبه منه بعكس ذلك (بالنسبة إلى مسؤوليّة محمد بن سلمان).

الثمن الذي سيدفعه ابن سلمان لترامب ــــ وللحكومة الأميركيّة، هذه والتي ستليها ــــ سيكون باهظاً جدّاً. لقد حرصَ ترامب في بيانه أن يذكرَ أنه من مصلحة إسرائيل أن ينقذ ابن سلمان ويحافظ على العلاقة مع النظام هناك. لكنه أضافَ أكثر من ذلك في كلامه مع الصحافة عندما قال بصريح العبارة إن إسرائيل ستكون في «ورطة كبيرة» من دون النظام السعودي. وهذا الكلام هو أصرح تعبير غربي عن عمق العلاقة المُقامَة بين النظام السعودي والعدوّ الإسرائيلي. وهذه العلاقة لم تبدأ مع ابن سلمان، وهي ليست شخصيّة (كما أن التحالف الأميركي ـــ السعودي هو تحالف سياسي وعسكري واقتصادي وهو لا ينحصر بإدارة واحدة أو شخص رئيس واحد). إن بوادر التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي وإزالة لهجة العداء للصهيونيّة ظهرت أوّل ما ظهرت في جريدة «الشرق الأوسط» وهي الناطقة باسم سلمان بن عبد العزيز منذ إنشائها، أي أن هناك مخططاً ليس بجديد (وهو سبق أحداث ١١ أيلول وتعزَّزَ بعده) لإنشاء تحالف استراتيجي بين البلديْن. وقد كان الملك «العروبي» عبد الله بن العزيز (الفارس الفارس، على قول مَدّاح النفط، وليد جنبلاط) أوّل ملك سعودي يجتمع رسميّاً بمسؤول إسرائيلي، وكان ذلك في نيويورك مع شمعون بيريز تحت مظلّة «الحوار بين الأديان»، الذي يختزله النظام السعودي بحوار بين الوهّابيّة السعوديّة وبين اليهود الصهاينة.

لم يأتِ ترامب بأي جديد في السياسة الخارجيّة. ترامب يُصرِّح بما كان يجب على قادة أميركا أن يضمروه من دون تصريح. هو صادق في إعلان نيات السياسة الخارجيّة فيما المطلوب النفاق والرياء وتغليف النيات الأميركيّة بمعسول الكلام المعتاد عن حقوق الإنسان والديموقراطيّة والقيم الأميركيّة التي لا يجوز التفريط بها. ترامب يفيد من حيث أنه يزيل من عقول البعض في عالمنا الثالث أوهاماً تزرعها فيها الدعاية الأميركيّة عبر الإعلام الإقليمي والعالمي، وعبر لغو «المنظمّات غير الحقوقيّة» وما يُسمّى المجتمع المدني (الذي يتعامل معه إعلام لبنان على أنه تنظيم سياسي، فيقول وقد حضر «المجتمع المدني» اللقاء، أو أن هذه القائمة الانتخابيّة هي لـ«المجتمع المدني»... الخ).

لم يأتِ ترامب بأي جديد في السياسة الخارجيّة، فهو يُصرِّح بما كان يجب على قادة أميركا أن يضمروه من دون تصريح

وقد كتب مايك بومبيو، وزير الخارجيّة الأميركي، مقالة في «وول ستريت جورنال» أمس ذكّرَ فيها بإنجازات النظام السعودي للمصالح الأميركيّة في المنطقة. قال إن النظام السعودي «يقيم روابط أقوى مع إسرائيل» وإنه يجرّ العراق باتجاه مضاد لإيران بالإضافة إلى خدماته في الحروب الأميركيّة على «الإرهاب» وفي مجال أسعار النفط. وذكّر بومبيو بمقالة من عام ١٩٧٩ لجين كيرباتريك ذكّرت فيها بضرورة التمييز بين الدول التسلّطيّة الموالية لأميركا وتلكّ المعادية لها. وأوضح أن الحكومة الأميركيّة ستوكل مهمات جديدة (ومُكلفة كثيراً للنظام السعودي) في أماكن مختلفة من العالم وقد بدأت بوادرها في سوريا حيث بات النظام السعودي يموِّل العمليّات الأميركيّة (العسكريّة والمدنيّة) فيها. والنظام السعودي، بعد الصفح الأميركي عنه لجريمة خاشقجي والمساعدة في التستّر عليها والضغط على الحليف التركي لمنعه من توجيه أصابع الاتهام إلى ابن سلمان، سيكون مطواعاً أكثر في اليد الأميركيّة ـــالإسرائيليّة ــــ على مطواعيته التاريخيّة. وسيكون ابن سلمان مديناً لإنقاذه لمحمد بن زايد ولبنيامين نتنياهو، لكن دور الأخير في إنقاذ ابن سلمان أكبر بكثير لأن له حظوة لا مثيل لها في البيت الأبيض والكونغرس.

والإعلام الصهيوني وأدوات اللوبي كانت الأولى التي تنطّحت هنا للدفاع عن النظام السعودي، وعن ابن سلمان شخصيّاً (هذه الوسائل هي التي سرّبت للإعلام أخباراً عن خلفيّة إسلاميّة إخوانيّة لخاشقجي). هذا يفيد التحالف الأميركي ـــ الإسرائيلي لأن النظام السعودي سيكون أقلّ قدرة على معارضة المشيئة الأميركيّة والإسرائيليّة. لم يسبق أن وصل إلى الحكم السعودي مَن هو رهينة بيد أميركا وإسرائيل. وعليه، إن محمد بن سلمان سيصبح جسر العبور الإسرائيلي إلى العالم العربي والإسلامي وما بعدهما (قد تكون زيارة الطاغية التشادي إلى إسرائيل نتيجة تمويل سعودي وتسليح أميركي).

لن تقتصرَ مهمّة محمد بن سلمان على تسهيل تمرير طمس القضيّة الفلسطينيّة وتشريع الاستيطان الإسرائيلي بالكامل تحت مسمّى «صفقة القرن»، بل سيكون للسعوديّة دور في كل دول المنطقة (بتكليف من التحالف الأميركي ـــ الإسرائيلي) لتقويض أي معارضة للمشاريع الأميركيّة والاحتلال الإسرائيلي. لكن هنا معضلة ابن سلمان: لو وصل إلى العرش فإنه سيصل ضعيفاً ومثخناً ومضطرّاً إلى تسديد فواتير باهظة الأثمان. ترامب يتوقّع نفقات إضافيّة من مشتريات السلاح والبضائع الأميركيّة، ويتوقّع منه المزيد من نقل أرباح النفط إلى السوق الأميركيّة. وسيتطوّع ابن سلمان على الأرجح لبناء قاعدة عسكرية جويّة عملاقة للاستخدام الأميركي: لقد لاحظ ابن سلمان، كما لاحظ غيره، الدور الذي لعبته قاعدة «العديد» في قطر في إبعاد أميركا عن الموقف السعودي ـــ الإماراتي ضد قطر. لكن كلّما تطرّف ابن سلمان في تلبية رغبات حليفه الأميركي أو الإسرائيلي، أنفق من مخزون المشروعيّة السياسيّة التقليديّة التي ستُمنَح له عند وصوله إلى العرش. صحيح أنه قضى على كل مَكامن المعارضة والاختلاف في الرأي داخل العائلة المالكة، لكن من المُستبعد أن تستمرّ الحالة هذه على مدى سنوات. الإعلام الأميركي ــــ بإيعاز من أجهزة الاستخبارات على الأرجح ــــ بات يروّج لأحمد بن عبد العزيز، وأجهزة مكافحة «الإرهاب» لا تزال تفضّل محمد بن نايف على ابن عمّه.

ترامب سيدفع من جيبه ثمن إنقاذه لابن سلمان. عليه أن يضمن عدم حصول تهوّر من ابن سلمان. لكن طابع حكم ابن سلمان تميّز بالمغامرة و«الحزم» والقتل والقصف، أي أن على ابن سلمان أن يعود في أسلوب حكمه إلى ما كان عليه من قبل، وهذا سيضعف قبضته، خصوصاً داخل العائلة الحاكمة التي يخشى معارضتها أكثر من خشيته من المعارضة في صفوف شعبه المقموع. والكونغرس سيقف بالمرصاد لمجريات السياسة في السعوديّة وهو حكماً سينتظر من الحاكم هناك المزيد من التنازلات العلنيّة لمصلحة العدوّ الإسرائيلي. وكلّما زاد ابن سلمان في التقرّب من حليفه الإسرائيلي، ابتعد عن الخط التقليدي للمملكة وحتى التعريف الوهابي المعاصر للإسلام.

لن تنتهي القضيّة بسهولة، ولن تمرّ تغطية ترامب لجريمة، أو جرائم ابن سلمان. «واشنطن بوست» تقود حملة عالميّة لا سابقَ لها ضد النظام السعودي (لكنها ترضى باستبدال ابن سلمان بواحد من أبناء عمومته). والاستخبارات الأميركيّة قلقة على مصير النظام السعودي من مغامرات وتهوّر ابن سلمان (هذا هو السبب الحقيقي لمعارضة الاستخبارات الأميركيّة للصفح عن ابن سلمان، والمدير السابق للاستخبارات الأميركيّة في عهد أوباما، جون برينِن، كان رئيس «محطة» الاستخبارات الأميركيّة في الرياض، وهو يقود جزءاً من الحملة الإعلاميّة ضد وليّ العهد). والإصرار الإسرائيلي المفضوح في دعم ابن سلمان سيضع نتنياهو ــــ مرّة أخرى ــــ في مواجهة مع الحزب الديموقراطي، وهذا ثمن لا قدرة للعدوّ الإسرائيلي على تحمّله على المدى البعيد، خصوصاً مع وصول أفراد إلى الكونغرس ممن يخالفون مشيئة اللوبي الإسرائيلي. لكن ابن سلمان بات رهاناً إسرائيليّاً قبل أن يكون رهاناً أميركيّاً، وربما هذا ما عناه ترامب عن أن إسرائيل ستكون في ورطة لو سقط ابن سلمان.

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2018/12/01