«انهض واقتل أوّلاً»: تاريخ من الإرهاب الإسرائيلي ضد العرب [1]

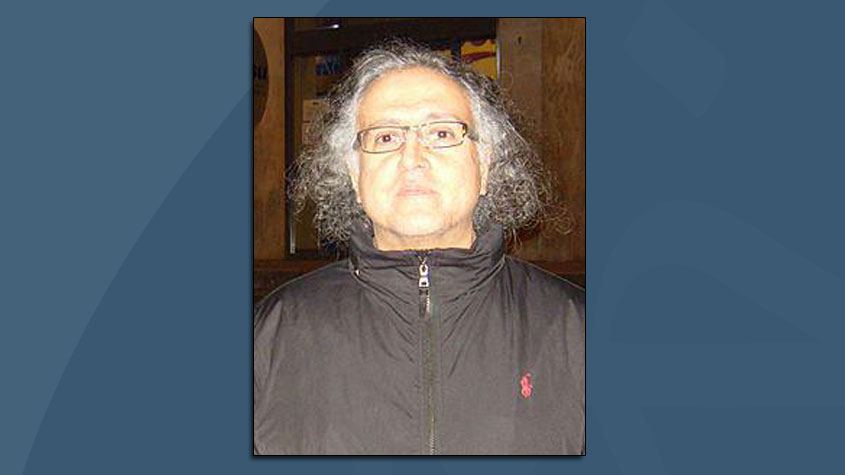

أسعد أبو خليل

ليست قراءة كتاب «انهض واقتل أوّلاً: التاريخ السرّي للاغتيالات الاستهدافيّة لإسرائيل» لرونن برغمان

Rise and Kill First by Ronen Bergman.

Penguin Random House -2018، سهلة، والكتابة عنه أقلّ سهولة. هذا سجلٌّ حافلٌ ببعض إرهاب إسرائيل والحركة الصهيونيّة (الذي وثّقه المؤلّف من خلال وثائق حكوميّة سريّة) على مرّ أكثر من قرن. خلاصة ما أودُّ قوله من قراءة هذا الكتاب الذي صدر حديثاً، في هذا العرض النقدي، أن الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة - خلافاً لكل ما لحقها من نقد محلّي أو خارجي - أخطأت كثيراً في أنها لم تستخدم العنف ضد عدوّها كما استخدمه العدوّ ضدها وضدّ حلفائها منذ أوائل القرن العشرين.

الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة هادنت وسالمت كثيراً، مُعوِّلة من خلال قادتها السذّج أو المتعاونين مع الاحتلال (مثل محمود عبّاس) على مكرمات دول الغرب وحسن نيّاتها. لو أن الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة قابلت العنف الصهيوني بعنفٍ مضاد، لكان تاريخها أقلّ كارثيّة عمّا كان، ولكان العدوّ أقلّ قوّة. لو أن الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة قابلت عمليّات الاغتيال الصهيونيّة في العشرينيّات والثلاثينيّات والأربعينيّات، لكانت الميليشيات الصهيونيّة أقل قدرة على تحقيق نصر سهل في ١٩٤٨. يتحدّث الكاتب في مقدّمة الكتاب (الذي نشرت بعضاً من فصل منه مجلّة «نيويورك تايمز») عن الصعوبات التي صاحبت نشر الكتاب، وكيف أن أجهزة الدولة الإسرائيليّة (حاولت منعه، لما تضمّنه من استعمال لوثائق حكوميّة واستخباريّة سريّة)، لكن هذا لا يكفي للوثوق بالكتاب. يجب الحذر من كل ما يصدر عن مؤلّفين ذوي تاريخ في الاعتماد على مصادر استخباريّة إسرائيليّة (أو أميركيّة)، لأن المؤلّف يكون ـــ عن علم أو جهل ـــ يروّج لأغراض دعائيّة. وهذا المؤلّف له تاريخ في الاعتماد على مصادر استخباريّة إسرائيليّة، يتأثّر هو بها كما هي تعينه لأغراضها هي. كذلك فإن الكتاب هذا، بالرغم مما يتضمّنه من استفظاع من قبل المؤلّف نحو فظائع ارتكبتها قوّات إسرائيليّة، عسكريّة أو استخباراتيّة، إلا أنه لا يشكّك في الموقف الـ(لا)أخلاقي الإسرائيلي، ولا يرفض اعتناق المعيار العنصري الذي على أساسه تكون حياة العرب أبخس من حياة الإسرائيليّين والغربيّين. هو يسرد لمواقف وارتكابات عنصريّة إسرائيليّة، لكنه لا يتوقّف عندها. ولا يجد غضاضة من اجترار دعاية صهيونيّة كلاسيكيّة، مثل أن الجيوش العربيّة في ١٩٤٨ كانت أكثر عدداً وأفضل تسليحاً (ص. ٢٥) من الميليشيات الصهيونيّة (كان عدد جنود الصهاينة نحو ثلاث مرّات أكثر من عدد الجيوش العربيّة المتواطئة، التي أطلق بعضها النار على بعضهم الآخر بسبب غياب الإعداد والقيادة الموحّدة الفعليّة).

هذا كتاب يجب أن يُترجم إلى العربيّة، وأن تدرسه بدقّة كل حركات المقاومة العربيّة، لما يتضمّنه من معلومات عن مكامن الثُّغرات التي تتسرّب منها مخابرات العدوّ الإسرائيلي وعملاؤه. لا نقترح درس الكتاب من قبل الجيوش العربيّة، لأن همّها مختلف: لبنان أرضه محتلّة من قبل إسرائيل، والجيش اللبناني يصدر بياناً قبل أيّام عن نجاحه الباهر في اعتقال مواطن سوري زوَّر في صنع أدوات تنظيف منزلي. الكتاب يسمح باستخلاص دروس بليغة عن الأخطاء التي ارتكبتها المقاومة الفلسطينيّة والتي سمحت للعدوّ بالتمتّع بالتنسيق الأمني مع عصابة رام الله. فساد قادة المقاومة، مثلاً، كان ثغرة كبيرة تسرّبت منها مخابرات العدوّ (حالة الجاسوس عدنان ياسين، الذي كان مدير مكتب المنظمة في تونس: فساده جعله قابلاً للتجنيد)، والدرس الأهم أن المقاومة الفلسطينيّة لم تكن بفظاظة العدوّ الذي كانت تواجهه ووحشيّته، ولهذا فإنه تفوّقَ عليها في الميدان. خذ مثلاً اغتيال المناضل كمال عدوان في نيسان ١٩٧٣ في بيروت: يعترف الإسرائيليّون بأن سبب اغتيال عدوان أنه واجه قاتليه شاهراً رشّاشه، لكنهم أردوه قتيلاً لأنه تردّد للحظة في إطلاق النار، لأن واحداً من قاتليه، يهود باراك، كان متنكّراً في زي امرأة. عدوّنا لا يتردّد في قتل الأطفال الرضّع. ليست هذه دعوة إلى اعتناق وحشيّة العدوّ، لكن دروس تجربة المقاومة تفرض الاعتبار من تجربة العدوّ: يُقال اليوم إن مقاومة إسرائيل لا تُجدي بسبب التفاوت الهائل في مستوى القوّة بين الطرفيْن. لكن المفارقة أن الصهاينة لم يتغلّبوا على التفاوت الهائل بينهم وبين السكّان الأصليّين والعرب خارج فلسطين في مستوى القوّة بداية الحركة الصهيونيّة إلا بانتهاج العنف الفظيع لخلق حالة من الرعب والذعر، ولتضخيم القوة الذاتية للصهاينة في نظر أعدائهم. أي إن الصهيونيّة علمت مبكراً أن الإرهاب ــ بأي تعريف ــ هو لمصلحتها.

يذكّرنا الكاتب بأن إسرائيل اغتالت منذ الحرب العالميّة الثانيّة أكثر من «أي دولة في العالم الغربي» (قد نزيد أنها اغتالت أكثر من أي دولة في العالم، حتى لو احتسبنا في التعداد اغتيالات أميركا بعد ١١ أيلول). وبحلول الانتفاضة الثانية نفّذ العدوّ ٥٠٠ عمليّة اغتيال استهدافيّة (أي قتل من دون وازع أو محاكمة أو قانون، مصطلحات العدوّ العسكريّة تخفّف دوماً من وحشيته). قتل العدوّ فيها ١٠٠٠ شخص على الأقل بين مدنيّين وعسكريّين (يدمج العدوّ في التعداد كي يخفّف من حجم الضحايا المدنيّة). وفي الانتفاضة الثانية، نفّذ العدوّ ١٠٠٠ عمليّة قتل إضافيّة، زاد عليها منذ ذاك الحين ٨٠٠ عمليّة قتل أخرى. وعمليّات القتل هذه أصبحت محتذاة من دول الغرب، خصوصاً بعد ١١ أيلول.

ومنذ العشرينيات دشّن جناح «الصهيونيّة العمليّة» (وهي غير صهيونيّة هيرتزل المعروفة بـ «الصهيونيّة السياسيّة» لاعتمادها على الديبلوماسيّة، لكن الفارق بين الصهيونيّتيْن يضمحلّ عندما ندرس نقاط العنصريّة المشتركة بينهما، خصوصاً أنهما أهملا وجود السكّان الأصليّين) عمليّات القتل الممنهج، لا ضد العرب فقط، بل أيضاً ضد اليهود وغيرهم الذين يعرقلون مشروع إنشاء الدولة اليهوديّة بالقوّة (المشروع كان مشروعاً عنفيّاً من أساسه بسبب رفض الشعب الفلسطيني للرضوخ). قتل الصهاينة في حزيران ١٩٢٤ الناشط الحريديم، يعقوب داهان، لأنه قاوم الصهيونيّة لأسباب لاهوتيّة (ص. ٩).

يذكّرنا الكاتب بأن إسرائيل اغتالت منذ الحرب العالميّة الثانيّة أكثر من «أي دولة في العالم الغربي»

قرّرَ الصهاينة مبكّراً تنفيذ عمليّات اغتيال ضد العرب، من دون محاكمات أو قرارات عويصة. لا بل تنافست العصابات الصهيونيّة على قتل عرب من مختلف القطاعات، لا بل اجترحت قيادة الهاغانا من دون وازع عبارة «عمليّات الإرهاب الشخصي» لمطاردة ضباط الجيش البريطاني وقتلهم (ص.١٧). وابتكر الصهاينة تفخيخ الطرود والسيّارات، وبلغ من خطرهم في بريطانيا أن الحكومة البريطانيّة عدّت «الإرهاب الصهيوني» خطراً أكثر جديّة من خطر الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالميّة الثانيّة.

وكان إعداد الصهاينة للحرب المقبلة دقيقاً في عنفه، لدرجة أنهم وضعوا خطة «عمليّة استرلنغ» موضع التنفيذ، وهي كانت تقضي بإعدام اثنيْن وعشرين من القادة الفلسطينيّين (ص. ٢٢). لم يضع الفلسطينيّون خططاً مماثلة، لأن العفويّة والارتجاليّة سادت. واستعان الصهاينة بتقنيّات التنصّت على الهاتف لمتابعة تحرّكات وخطط ــ إذا كان هناك مِن خطط ـــ للقادة الفلسطينيّين. ومثل نمط القتل الصهيوني الذي ألفناه، لم يكن الصهاينة يتصيّدون قادة وشخصيّات في مواقع عسكريّة فقط، بل استهدفوا مدنيّين. و«عمليّة استرلنغ» استهدفت مثلاً في شباط ١٩٤٨ الشيخ نمر الخطيب, ولم يكن له أي دور عسكري، بل قدرته الخطابيّة كانت كافية لقتله، لكنه نجا. وبعد نجاته (أصيب بجراح بالغة)، وفي ظروف لا تزال غير واضحة، آثر هذا الزعيم ذو التأثير الجماهيري أن يتقاعد عن العمل الوطني وترك فلسطين من غير رجعة (ص ٢٤). وفي حيفا، قد يكون الصهاينة اجترحوا للمرّة الأولى سلاحاً بات معروفاً في التاريخ المعاصر، ألا وهو الشاحنة المفخّخة، واستهدفت في شباط ١٩٤٨ مقهى عربيّاً في حيفا، وقُتل خمسة فلسطينيّين.

وقرّرت الميليشيات الصهيونيّة مبكّراً أن العنف هو هدف بحدّ ذاته، وليس وسيلة لقتل هذا وذاك. الهدف منه كان خلق الإرهاب لترويع العرب وطردهم ومنعهم من العودة، ثم من أجل منع العمليّات الفدائيّة. ومبكراً، لم يميّز الصهاينة بين مدني وعسكري، وبين عربي وبريطاني (حتى رحيل البريطانيّين)، كذلك فإنهم استسهلوا قتل مَن يرونه عقبة أمام مخططاتهم، مثل الكونت برنادوت في أيلول ١٩٤٨، فقط لأنه عمل على وقف الحرب. حتى رياض الصلح الذي كان يخطب ضد اليهود والصهاينة في العلن، فيما كان يلتقي مع إلياهو ساسون من الوكالة اليهوديّة في السرّ، كان هدفاً للصهاينة، إذ أمر بن غوريون في ديسمبر ١٩٤٨ بقتله (ص. ٢٩، عارض موشى شاليت الخطة). ولتنظيم الإرهاب، شكّلت الدولة الجديدة جهاز الـ«موساد» والـ«شن بيت»، فيما منعت الرقابة العسكريّة الصارمة ذكر اسم الجهازيْن حتى الستينيّات من القرن الماضي. وتسري في دولة الاحتلال حتى الساعة قوانين حالة الطوارئ من سلطة الانتداب، وهي تفرض تقديم كل مواد إعلاميّة تتعلّق بالمخابرات والنشاط العسكري للجيش للرقابة العسكريّة قبل نشرها أو عرضها.

والوثائق الإسرائيليّة السريّة تظهر حجم الأكاذيب الرسميّة لحكومة العدوّ التي دائماً تقلّل من وطأة العمل الفدائي. كان ضابط المخابرات المصري، مصطفى حافظ، شديد الفعالية في تنظيم فدائيّين فلسطينيّين ابتداءً من ١٩٥٣. وبقوّة لا تتعدّى الستمئة استطاع حافظ أن يزعج دولة الاحتلال وأن يسبّب قتل ألف (المؤلّف يزعم على عادة العدوّ أنهم مدنيّون، ص. ٣٩) من الإسرائيليّين بين عام ١٩٥١ و١٩٥٥.

والمخابرات الإسرائيليّة تعاملت باستخفاف مع العمل الفدائي بداية على أساس نظريّة عنصريّة لضابط في الهاغانا، مفادها أنه يمكن تجنيد أي عربي عبر «الثناء والنقد وفرج امرأة». وكان العدوّ يردّ بقتل مدنيّين ومدنيّات بأعداد كبيرة، وهذا نمط مستمرّ لدولة الاحتلال. وبرز دور شارون مذّاك في استعمال الوحشيّة المفرطة، وفي استفزاز العدوّ لإشعال جبهات القتال، أو التسبّب في حرب. وكانت مجزرة قبية في تشرين الأول ١٩٥٣ من أشهر أعمال شارون، عندما قتلت قوّاته من وحدة ١٠١ تسعة وستّين من سكان القرية (المراجع العربيّة تضع الرقم أعلى من ذلك). الحكومة الإسرائيليّة كذبت ونفت مسؤوليّة جيشها، ولامت «عناصر غير منضبطين»، وكرّر الكذبة المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أبا إيبان (ص. ٤٥).

والتزم الضابط المصري، حافظ، بأصول سريّة العمل الفدائي، ولم يكن هناك من صورة له، فيما كان العدوّ يفتش عن الفرص لقتله. عندها بدأ العدوّ بابتكار أسلوب الكتب المفخّخة التي استعملها كثيراً حتى السبعينيّات من القرن الماضي. وهكذا اغتيل حافظ في تمّوز من عام ١٩٦٥. كان ذلك ضربة قويّة للعمل الفدائي المنطلق من غزّة. صرخ حافظ عند حدوث الانفجار: «لقد فزتم، يا كلاب».

لكن الوثائق تعزّز نظريّة «الأطراف» التي اعتمدها العدوّ، وبناءً عليها قوّى تحالفاته مع دول وأنظمة بعيدة عن جبهات القتال كي ينسّق في حروبه ضد أعدائه العرب. وكان مثلث المخابرات القوي في تلك الفترة يجمع بين مخابرات الشاه والمخابرات التركيّة ومخابرات دولة العدوّ. إن تغيير النظام في إيران وتغييره في تركيا بعد صعود أردوغان خلق فراغاً في التحالف المخابراتي الاستراتيجي عوّضت عنه إسرائيل بإنشاء تحالفات مع دول عربيّة مركزيّة، من مصر إلى السعوديّة والإمارات وقطر والمغرب والأردن والبحرين وعمان وعصابة أوسلو في رام الله.

ويفرد الكتاب فصلاً لحرب إسرائيل ضد العلماء الألمان في مصر، الذين كانوا يعملون على تطوير صواريخ للنظام المصري. لا يزال هناك على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مَن يسخر من صواريخ «الظافر» و«القاهر»، لكن العدوّ لم يكن يستهين بها بتاتاً. شهدت مرحلة الستينيّات تفرّغاً للمخابرات الإسرائيليّة لمواجهة هذا الخطر عبر تهديد العلماء الألمان وقتلهم. طبعاً، حاول العدوّ أن يجعل من حربه الدعائيّة جزءاً من الحرب ضد النازيّة، لكن الحجّة هذه كانت ضعيفة، لأن أبرز العلماء الألمان كانوا يعملون لمصلحة المخابرات الأميركيّة، ولم يكن هذا مصدر إزعاج للمنظمات الصهيونيّة حول العالم. وتشبه حرب إسرائيل ضد العلماء الألمان في مصر، حرب إسرائيل لاحقاً ضد العلماء العراقيّين والإيرانيّين. حملات مكثّفة من الاغتيالات التي لا تجد استنكاراً لها في دول الغرب. طوّر العدوّ من وسائل إجرامه في استحداث رسائل مفخّخة استخدمها ضد العلماء الألمان (واستعملت المخابرات الفرنسيّة رسائل إسرائيل المفخّخة لقتل مجاهدي «جبهة التحرير الجزائريّة» (ص.٦٧)). طبعاً، لم يكترث العدوّ عندما انفجرت واحدة من الرسائل المفخّخة في يد عامل بريد مصري وسبّبت فقدانه لبصره. وفي نطاق العمل المخابراتي الإسرائيلي يقع المؤلّف، عن قصد أو جهل، ضحيّة دعاية الـ«موساد» عبر الزعم أن الجاسوس الإسرائيلي في سوريا، إيلي كوهين، بلغ مرتبة عالية في الهيئة العسكريّة السوريّة، فيما كان تجسّس كوهين عبارة عن الإشراف على ماخور في قلب دمشق، تسيل فيه الكحول طمعاً في اعترافات جنود وضبّاط سوريّين. والكذب والمبالغة في مزاعم العدوّ عن أعدائه بدأ باكراً، إذ إن العدوّ بدأ يسرّب إلى الصحافة العالميّة المطيعة أن العلماء الألمان يطوّرون قنبلة ذريّة، فيما لم يكن هناك أي عمل من هذا النوع.

والعدوّ الذي عاب على النظام المصري استخدامه لعلماء ألمان (كانوا قد عملوا في النظام النازي) لم يغطِّ فقط على استعانة أميركا بعدد أكبر منهم، بل كان هو يستعين بالنازيّين متى كان ذلك في مصلحته. خذ حالة أوتو سكورزيني، الذي كان يُكنّى بـ«ضابط هتلر المفضّل» لما اشتهر به من عمليّات قوات خاصّة سريّة، وهو الذي أوكل إليه هتلر مهمة تحرير موسوليني من الأسر في عام ١٩٤٣. نسيت حكومة العدوّ دور سكورزيني في خدمة المشروع النازي (وكان هو نافذاً في ليلة «كريستال نخت» في عام ١٩٣٨). أنقذته إسرائيل من المحاكمة والموت مقابل تجسّسه على مشروع الصواريخ المصري والمساهمة في تخويف العلماء الألمان. منحته حكومة العدوّ جواز سفر وحصانة من المحاكمة لمدى الحياة وإزالة اسمه من قائمة النازيّين التي كان سيمون فيزنتال يحتفظ بها (ص. ٨٠).

للمرة الأولى تتحدّث مراجع إسرائيلية رسمية عن كوهين من دون تغطية دعائية مضلِّلة

وتروي الوثائق الإسرائيليّة السريّة الدور البارز الذي أدّاه الحسن الثاني في المغرب لعون دولة الاحتلال، وسمح لها بفتح مكتب لـ«الموساد» في المغرب في الستينيّات للتجسّس على العرب، وهو سمح لـ«الموساد» بوضع أجهزة تنصّت في الرباط عند انعقاد قمّة عربيّة فيها في عام ١٩٦٥. وسمع ضباط العدوّ تسجيلات لقادة عسكريّين عرب يعترفون فيها بأن جيوشهم غير مستعدّة لمحاربة إسرائيل، لكن العدوّ لم يصرّح بتلك المعلومات، لأنه يحب أن يظهر أحياناً بمظهر الضعيف، وأحياناً أخرى بمظهر القوي الجبّار. والحسن الثاني هذا، الذي نال مساعدة الـ«موساد» في اغتيال المعارض بن بركة (وغيره ممن لا نعلم به) أصبح في السبعينيّات رئيس «لجنة القدس» في الجامعة العربيّة، وكان ياسر عرفات يعتبر أن القدس أمانة في يده (لو كانت أمانة في يده، لسمح لـ «الموساد» بوضع أجهزة تنصّت في المسجد الأقصى).

وللمرّة الأولى تتحدّث مراجع إسرائيليّة رسميّة عن إيلي كوهين من دون التغطية الدعائيّة المُضلِّلة التي صاحبت كل حديث عن الرجل ودوره في الإعلام الغربي والعربي، وجعلت منه بطلاً سينمائيّاً ومسرحيّاً وتلفزيونيّاً (وهناك فيلم جديد يُعدّ عنه على «نتفلكس»). مدير المخابرات الأميركيّة في عهد جيمي كارتر، الأدميرال ستانسفلد تيرنر، قال ذات مرّة عن الـ«موساد» على شبكة «إي.بي.سي» بعد انفضاح عمليّة تجسّس المُحلّل في البحريّة الأميركي، جوناثان بولارد، إن الشبكة تستحق علامة عاديّة جداً في عملها التجسّسي، لكنها تستحق علامة متفوّقة في عملها الدعائي للترويج عن أعمالها. أصبحت عنواناً للمهارة التجسّسيّة في مرحلة لاحقة، لكن تلك السمعة تعرّضت لتعديل كبير بعد عمليّة المبحوح في دبي وعمليّة اغتيال خالد مشعل الفاشلة في عمّان، وافتضاح جهل العدوّ بأسرار حزب الله، خصوصاً في القدرات الصاروخيّة. ليست الـ«موساد» على ما كانت عليه من سمعة مخيفة في أيام طفولتي وصباي. هل يمكن أن يتصوّر أحد أن العدوّ يستطيع أن يتسرّب اليوم إلى لبنان ويقتل قادة في المقاومة كما فعل في نيسان ١٩٧٣ من دون أن يُصاب بأذى وأن ينفضح؟ لا، لم تعد ساحة الصراع على ما كانت عليه من سهولة.

والوثائق الإسرائيليّة السريّة تعترف بأن انكشاف أمير إيلي كوهين ــ وبتنا ننسى أن الأخير اكتُشفَ وافتضح أمره، والاكتشاف في العمل الاستخباري هو ذروة الهزيمة والفشل ــ شكّل «إذلالاً» لمدير الـ«موساد» (ص. ٨٨). والمبالغات الفظيعة عن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت فقط للتغطية على إذلال الـ«موساد». وقد استطاعت المخابرات السوريّة في عهد صلاح جديد أن تكسر كوهين في الأسر، وقد اعترف بفعلته، وكشف عن الرموز الكوديّة للتواصل السرّي مع الـ«موساد». وكوهين أجبر على فك رموز ٢٠٠ رسالة كان قد بعثها إلى مُشغّليه في فلسطين المحتلّة، ولم تستطع المخابرات السوريّة فكّها إلا بعد أن أجبرته على الاعتراف (قد تعترض منظمّات الـ «إن.جي.أو» اليوم على الفظاظة في التعامل مع الجاسوس الإسرائيلي). وزوّد المخابرات السوريّة بمعلومات عن أساليب المخابرات الإسرائيليّة في تجنيد العملاء وتدريبهم، وفي تغطية عملهم. وكل ما نُشر، ولا يزال يُنشر اليوم في الصحافة العربيّة ــ خصوصاً تلك المواقع العربيّة النابتة ذات اليمين وذات اليسار، وهي كلّها تصبّ في سكّة يمينيّة رجعيّة تفسّر التمويل الأوروبي أو الأميركي لها (حتى سويسرا والدانمارك دخلتا في لعبة إنشاء المواقع «الإخباريّة» و«السياسيّة» العربيّة ــ عن إيلي كوهين وعن منجزاته ليس إلا إنتاجاً هوليوودياً من المخابرات الإسرائيليّة التي طمرت فشلها بكمٍّ هائل من الأكاذيب.

نعلم اليوم أن خبر تعارف كوهين مع أمين الحافظ في الأرجنتين كان كذبة (ولم يتزامن الاثنان هناك). ليس صحيحاً أن كوهين كان مُعدّاً كي يصبح وزيراً أو رئيس وزراء حتى في بعض المراجع الغربيّة عنه. وما حصل كوهين عليه من معلومات كان مجموعة من الثرثرات التي سمعها هو، أو سمعتها مومساته، في الماخور الذي أداره في منزله. وتزامن كشف الجاسوس الإسرائيلي في دمشق مع كشف المخابرات المصريّة لجاسوس إسرائيلي في القاهرة، وولفغانغ لوتز، الذي كان يدير شبكة مهمتها قتل العلماء الألمان. لكن لوتز نجا من المقصلة، لأن الحكومة الألمانيّة الغربيّة تبنّته إنقاذاً لحياته.

(تلي حلقة ثانية)

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2019/04/06