من أجل إقصاء الحاكم وتغيير النظام في العالم العربي

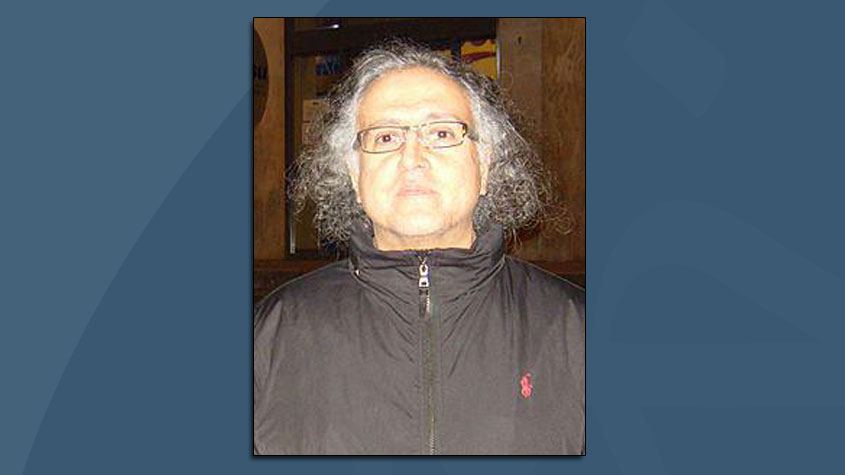

أسعد أبو خليل

تصطدم الحركة الشعبيّة في الجزائر والسودان بواقع صعب: نجحت الحركتان في إقصاء الحاكم لكنهما لم تغيّرا النظام بعد. الحركة الشعبيّة في البلديْن تستمرّ لأنها استفادت من تجارب فشل الانتفاضات الشعبيّة — كلّها من دون استثناء —في الدول العربيّة. لم يعد الحديث عن «ربيع عربي» إلا تذكيراً بتكالب أعداء الشعوب في كل البلاد العربيّة من أجل إجهاض التغيير الجذري. تغيّرت رؤوس لكن لم تتغيّر أنظمة.

هناك أخطاء ارتُكبت في تجارب الانتفاضات العربيّة. وهناك دلائل على أن التحرّك في السودان والجزائر يستفيد من تلك الأخطاء عبر الإصرار المستمرّ على تلبية مطالب المعارضة من أجل الإعداد لمرحلة جديدة وإعادة تشكيل نظام جديد. ما حدث في تونس دليل على صعوبة التغيير الجذري، لا على سهولته (وتونس باتت المثال الذي يُسوَّق لنا من الغرب على أنه الأفضل، مثلما كان نظام بن علي يُسوَّق لنا على أنه كان الأفضل، وقد كان «صندوق النقد» يروِّج له، كما كانت مؤسّسة «مو إبراهيم»). يمكن المحاججة أن النظام في تونس لم يتغيّر عن ما كان عليه زمن بن علي، وأن شعارات ما سُمِّي اعتباطاً بـ«ثورة» لم تتحقّق. والرئيس التونسي الحالي من بقايا نظام بائد وله باع في القمع، لكنه مرضي عنه من قبل دول الخليج والغرب.

إن أدب ذمّ الناصريّة وعبد الناصر تجارة لا تزال مُربحة. حتى المواقع السياسيّة والإخباريّة العربيّة التي تنبتُ — بتمويل أوروبي في الغالب — تشارك في ذم الناصريّة. وهناك مَن يجرؤ على رفض إطلاق صفة ثورة على العهد الناصري والإصرار على وصف الانقلاب. لكن التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي أتى به انقلاب «الضبّاط الأحرار» هو الثورة بحدّ ذاتها ولو اختلفَ المرء معها. يمكن أن تقول إن العهد الملكي (هناك على «فايسبوك» صفحة بديعة تسخر من العهد الملكي باسم «أفندينا وليّ النعم») كان أفضل من عهد عبد الناصر — والحنين إلى الاستعمار والإطراء عليه بات لازمة في ثقافة النفط والغاز السائدة — لكن لا يمكن نفي صفة الثورة عن عهد عبد الناصر. لم يقطع عبد الناصر مع حقبة الاستعمار الغرب بل قطع مع الطبقة الاجتماعيّة التي كانت تحكم بالتآلف مع الغرب.

في كتيّب حنا بطاطو عن الثورات المصريّة والسورية والعراقيّة (وهو المبني على ورقة حضّرها لتدشين الكرسي الذي تبوّأه في جامعة جورجتاون)، يلاحظ الكاتب أن تغييراً كبيراً حدث في دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع في الدول التي تناولها بالبحث. ودور الدولة في السوق هو المُقرّر الأساس للفروقات بين الأيديولوجيّات. فالرأسماليّة المحافظة تريد دوراً متدنياً جداً للدولة في السوق (هنري ديفيد ثورو قال — والقول يُنسبُ خطأ لتوماس جفرسون — في القرن التاسع عشر إن «الدولة تحكم أفضل عندما تحكم أقلّ»). والليبراليّة المحافظة تريد دوراً أكبر لكنه يختلف بين دولة وأخرى، ويتجلّى ذلك في نسبة الدخل المُستقى من الضرائب حيث هو أقلّ في دولة شديدة الرأسماليّة مثل أميركا وأكبر في الدول الإسكندنافيّة (لكن دور الدولة في السوق في الفكر الليبرالي الرأسمالي لا يشكّل خطورة على الهيمنة الطبقيّة، بعكس الحكم الاشتراكي). الثورات (حتى الانقلابات العربيّة) عظّمت من حجم الدولة وزادت من توزيع الثروات بين المواطنين وحسّنت دخل العمّال وعمّمت التعليم المجّاني وأدخلت الإصلاح الزراعي (طبعاً، شاب كل هذه الإصلاحات أخطاء وفساد جسيم). ارتفع دخل العامل في مصر في غضون عقد واحد بعد الثورة بنسبة ٤٤٪، كما أن القطاع الصناعي نما عمّا كان عليه في المرحلة الاستعمارية أو الملكيّة. والتغيير في دور الدين وفي عناصر الثقافة والإعلام أحدث تغييرات جذريّة والأهم أنه غيّر في طبيعة الطبقة الحاكمة. أيّ من هذا لم يحدث في الدول العربيّة التي شهدت انتفاضات.

إن تجربتي مصر وتونس تظهران بوضوح أن الجيوش العربيّة المرتبطة بالغرب هي مرآة للسفارة الغربيّة في العاصمة. وحروب مكافحة الإرهاب — بالتعريف الإسرائيلي، دوماً — أدخلت الجيوش الأميركيّة إلى كل الدول العربيّة — بما فيها لبنان المفترض، حسب إعلام النفط والغاز، أنه واقع تحت سيطرة حزب الله — في مهمّات لا تقرّرها المجالس الاشتراعيّة المُنتخبة (مجلس النواب التونسي لم يدرِ حتى بوجود الجيش الأميركي في البلاد).

الدرس الأوّل في الانتفاضات العربيّة هو في بطلان نظريّة تحييد الجيش وقوى الأمن. الجيش، كما ظهر في المثال المصري، هو الضامن الحقيقي للمصالح الأميركيّة-الإسرائيليّة ولمصالح الطبقة الاجتماعيّة المُرتبطة معها. الجيش هو الذي يحفظ السياسة الخارجيّة الموالية للحكومة الأميركيّة والإسرائيليّة. كان كثيرون يتوقّعون أن يكون حكم الإخوان في مصر وتونس مختلفاً في السياسة نحو الاحتلال الإسرائيلي أو نحو السيطرة الأميركيّة في المنطقة العربيّة.

أظهر الإخوان أنهم يفضّلون الوصول إلى الحكم على تطبيق برامجهم أو تحقيق شعاراتهم القديمة والمُتكرَّرة (حتى حينه). «النهضة» في تونس وصلت إلى تفاهم سرّي مع اللوبي الإسرائيلي (ومع أقطابه في مجلس الشيوخ مثل جون ماكين) من أجل ضمان مصلحة إسرائيل والحفاظ على المصالح الأميركيّة كما هي بعد سقوط بن علي. و«النهضة» هي التي حرصت على رفض تجريم وتحريم التطبيع بقانون مقابل السماح بوصولها للحكم استجداءً. إن العلاقات التي ترتّبها واشنطن مع قيادة الجيش في كل الدور العربيّة — وهذا ينطبق على الجزائر وإن كان البعض ينظر إليه كأنه لا يزال جيش هواري بومدين— لا تسمح بتغيير نظام سلميّاً، عبر المناشدة الديموقراطيّة.

أميركا ترعى النظام العربي الرسمي برمّته (باستثناء الأنظمة التي لا تنضوي في محورها) وهي من أجل ذلك تعتمد على عناصر لضمان استمرار هذه الأنظمة وحمايتها من التغيير (هذا ما تعنيه أميركا بـ«الاستقرار» — أي استقرار حكم الطغاة الموالين لها). وفي الدول السلطانيّة، تعتمد أميركا على سلالة حاكمة وهي تشارك في عمليّة انتقال السلطة من فرد في العائلة المالكة إلى آخر، أو أنها تتكيّف مع انتقال السلطة، كما تكيّفت مع انتقال ولاية العرش إلى محمد بن سلمان في السعوديّة مع أنها كانت تفضّل محمد بن نايف لتمرّسه في خدمة المصالح الأميركيّة. أما في الجمهوريّات، فأميركا تعتمد على قيادة الجيش الوثيقة الصلة بها (بحكم التعاون الوثيق في مسرحيّات «محاربة الإرهاب»، كما تعاونت معه في مراحل سابقة في مكافحة الشيوعيّة) من أجل ضمان بقاء النظام ولو تغيّر الحاكم. وعندما سقط حكم بن علي، سارعت الحكومة الأميركيّة إلى حثّ رشيد عمّار على تسلّم السلطة لكنه رفض (حسب اعترافه لصحيفة مصريّة). لكن أميركا تعاونت مع أنظمة «الثورة المضادة» من أجل ضمان مصالحها وضمان مصالح إسرائيل بعد تغيير شكل السلطة (وليس تغيير النظام كما خُيِّل لكثيرين). وأنظمة الثورة المضادة ذات جناحيْن: جناح سعودي -إماراتي وجناح قطري، والجناحان يتعاونان أحياناً (كما ضد القذّافي أو بشار الأسد أو علي عبد صالح) ويتناحران أحياناً أخرى (كما في مصر أو ليبيا بعد سقوط القذّافي أو تونس حيث دعم كل جناح طرفاً خاصاً به).

إن شعار إسقاط النظام كان إيجازاً لأهداف تتعلّق بإسقاط نظام قائم، وأميركا فهمت سهولة تضليل الجماهير عندما كانت ترضخ لترحيل الطاغية (كما فعلت في حالة بن علي، وكما فعلت متأخرة في حالة مبارك، التي اقترحت تنصيب عمر سليمان مكانه). إن شعار إسقاط النظام لا يكتمل من دون إسقاط قيادة المؤسّسة العسكريّة التي تستطيع أن تحافظ على النظام وعلى علاقاته الخارجيّة والاستخباراتيّة حتى بعد سقوط الطاغية وحتى بعد تنظيم انتخابات «حرّة»، كما حالة تونس. وشعار «إسقاط النظام» يجب أن يتضمّن حلّ القيادة العسكريّة، وخصوصاً «القوّات الخاصّة» وأجهزة المخابرات التي تشكّل العامود الفقري للسيطرة الغربيّة - الخليجيّة في دعم نظام الهيمنة الطبقيّة.

ثانياً، حسناً تفعل المعارضة الجزائريّة والسودانيّة في عدم الاستعجال في تنظيم انتخابات برلمانيّة. الانتخابات يمكن أن تكون مطية للثورة المضادة خصوصاً عند التعجيل بها، لأنها تقوم وفق شروط وضوابط من صنع النظام البائد. يمكن الفصل في علم القانون الدستوري بين نظام «الجمهوريّة» وبين نظام «الديموقراطيّة». في الحالة الأولى تكون هناك مبادئ وثوابت لا تستطيع أن تلغيها بالانتخابات وفي الحالة الثانية، تستطيع الأغلبية السائدة أن تغيّر كل شيء من دون استثناء. «الآباء المؤسّسون» في أميركا شكّلوا نظاماً جمهوريّاً لأنهم شاركوا فلاسفة الإغريق السياسيّين في ذمّ واحتقار العامّة وفي نفي قدرتهم على الاختيار الصائب، وفق حكم النخبة. إن مصطلح «الحقوق غير القابلة للتصرّف» (والذي ورد في «إعلان الاستقلال الأميركي») يعني أن هناك ما لا تستطيع الأغلبيّة أن تلغيه بقرار نابع من المجلس الاشتراعي المُنتخب. وعليه، يمكن للمعارضة التي تقود عمليّة التغيير في السودان، مثلاً، أن تقرّر قبل الانتخابات مجموعة ثوابت تدخل في نطاق «الحقوق غير القابلة للتصرّف» لوضع دستور، أو مسودّة دستور، وذلك لحماية مكتسبات التغيير وحماية الجمهوريّة من قرارات إخوانيّة لا تحترم حقوق المرأة أو الأقليّات، أو تفرض قوانين دينيّة، أو لوضع ثوابت في السياسة الخارجيّة لا يسهل العبث بها (هذه يمكن أن تمنع حاكماً من المبادرة إلى السلام مع العدوّ مثلاً). إن تنظيم أي دولة ديموقراطيّة وتشكيل نظامها لا يكون عملاً ديموقراطيّاً وعليه، إن بناء الأنظمة التالية ليس عملاً ديموقراطيّاً بحتاً، ولا يجب أن يكون.

دور الدولة في السوق هو المُقرّر الأساس للفروقات بين الأيديولوجيّات

الانتخابات في البلاد العربيّة، كما جرى في تونس وكما يجري في لبنان، هي أكبر خرق للسيادة الوطنيّة لأنها منفذ غير مُقيَّد لمخابرات دول الغرب ومالها، ولمخابرات دول الخليج ومالها. لم تكن الانتخابات في تونس إلا عمليّة قادتها دول الغرب ودول الخليج من أجل ترتيب نظام يقتفي آثار نظام بن علي من دونه. إن التريّث في تنظيم انتخابات ينطلق من ضرورة وضع ضوابط صارمة للمال الانتخابي ولتدخّل دول الثورة المضادة ودول الغرب. لكن كل ذلك يتطلّب تغييراً جذريّاً في النظام المصرفي وفي علاقة المصرف المركزي مع وزارة الخزانة الأميركيّة وصندوق النقد الدولي. كما أن الانتخابات النيابيّة، في الشرق وفي الغرب، باتت أقصر طريق للسلطة عند أصحاب المليارات الذين يتحالفون حكماً مع دول الخليج ومع دول الغرب. نجيب ميقاتي، الذي استفاد من النفوذ السوري ليدخل الحياة النيابية اللبنانيّة، لم تطل إقامته في معسكر حلفاء سوريا والمقاومة. أصحاب المال أو الأنظمة الثريّة تحتكر تملّك وسائل الإعلام والدعاية التي تؤثّر على الناخب، خصوصاً في فترة تعَجَّل فيها الانتخابات. تعلم أن الانتخابات العاجلة باتت طريق الثورة المضادة لترتيب الأمور عندما يطالب عبد الرحمن الراشد، داعية النظام السعودي الذي لا يسمح بانتخابات، بإلحاح قيادة المعارضة في السودان بالرضوخ لنتائج الانتخابات، ويفتي قبل أيّام فقط في «الشرق الأوسط» أن «الانتخابات هي الحلّ».

وحياكة النظام الاقتراعي تقرّر الفائز، بعيداً عن التهويل الغربي المُستورد بقدسيّة الانتخابات وكيف أنها تحقّق الحريّة. إن النظام الاقتراعي الأميركي لا ينتج إلا حزبيْن لأن الحزبيْن لا يريدان التشارك في السلطة مع أحزاب أخرى. وعليه، فإن صنع نظام اقتراعي يمكن أن ينتج سلطة سياسيّة بناءً على انحياز واضعيه: تستطيع أن تخدم مصالح الأثرياء، كما يجري في كل الانتخابات في الدول العربيّة، أو أن تتعاطف مع مصالح الفقراء، عبر قوانين تصدر من فوق، كما حصل مع النظام الناصري والذي لا يمكن التشكيك بشرعيّته أو شعبيّته بعد سنوات من الحكم من دون انتخابات. إن طرد وإقصاء أعداء الثورة لا يجري بالانتخابات، بل بالوسائل غير الديموقراطيّة، وهي ضروريّة إذا كان المُبتَغى هو تغيير النظام بالكامل. إن الانتخابات هي أقصر الطرق للمحافظة على النظام لأن حظوة المال تساعد الطبقة الحاكمة على الاستمرار في الحكم (وبدعم خارجي)، وإن جرى ذلك بعد إقصاء الحاكم الوثيق الصلة بالطبقة الحاكمة عينها.

ثالثاً، الإعلام والدعاية. تلعب وسائل الإعلام الغربيّة دوراً ملحوظاً في الانتفاضات العربيّة، ويسعى ناشطون وناشطات لجذب اهتمامها. وبعض المتظاهرين، في السودان وفي غيرها، يرفعون شعارات باللغة الإنكليزيّة. لكنّ للتوجّه إلى إعلام الغرب ومنظمّات حقوق الإنسان ثمناً باهظاً. هي تغطّي الانتفاضات لكن على أن تلتزم بشعارات وحدود لا تشكّل خطراً على إسرائيل ومصالح الغرب. إن اختيار وائل غنيم (الذي يستشهد بأقوال توماس فريدمان) من قِبل الغرب لم يكن عفوياً، بل كان لأنه في شعاراته وسياساته لا يشكّل خطراً على النظام الرسمي الإقليمي والعالمي القائم (هو لا يذمّ إلا الأنظمة التي لا تماشي مصلحة أميركا). والارتباط بوسائل إعلام الغرب يفرض على المتظاهرين الالتزام بحدود معيّنة: ما كان وائل غنيم الشخص المفضّل عند أوباما (نظريّاً، لأن أوباما حسم أمره لصالح الطاغية السيسي) لحكم مصر (كما نقل عنه، مستشاره، بن رودس في كتابه) لو أنه شارك في التظاهرة العارمة أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة.

التوجّه إلى وسائل إعلام الغرب سيفرض وسائل لا عنفيّة على الجماهير حتى في حالات الدفاع عن النفس. هاكم منظمّات حقوق الإنسان الغربيّة التي تساوي بين جرائم حرب إسرائيل والوسائل المشروعة للدفاع لدى الشعب الفلسطيني. ووسائل الإعلام العربيّة والغربيّة مرتبطة بالنظام الإقليمي القائم وبمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. وعليه، فإن تشكيل وسائل إعلام إنترنتيّة جديدة يكون أفضل وسيلة للتواصل كما فعل «تجمّع المهنيّين السودانيّين». علم التجمّع أن وسائل إعلام النظام، كما وسائل إعلام الأنظمة المتحالفة معه، ستلجأ إلى التضليل والتهويل، ففتح حساباً ممهوراً بشعاره حتى لا يبقى لبس حول هويّة المادّة الإعلاميّة. الإعلام الغربي لا يعتنق قضيّة تحرّك إلا إذا كان متوافقاً مع موقف الدول الغربيّة: لهذا، فإن مواقف المراسلين والمراسلات الغربيّات في بلادنا على مواقع التواصل، كما مواقف وسائل الإعلام التي يعملون فيها، كانت أقرب إلى التبشير والدعوة والحضّ منها إلى التغطية الصحافية فقط في الحالة السوريّة. ولو اتبع هؤلاء نفس الأسلوب في تغطية الوضع الفلسطيني لما بقوا يوماً واحداً في وظائفهم.

لكن الإعلام البديل يصطدم بقدرة النظام على تعطيل الإنترنت، كما حدث في السودان من قبل المجلس العسكري الحاكم، وكما حدث في سوريا في عام ٢٠١١ من قبل الحكومة الأميركيّة (كان الظنّ في حينه أن النظام هو المسؤول، لكن اتضح فيما بعد من خلال تسريبات سنودن أن الحكومة الأميركيّة هي التي عطّلت الإنترنت في سوريا). وإذا كانت الانقلابات العسكريّة التقليديّة تتجه في الماضي نحو مبنى الإذاعة والتلفزيون، فإن الجماهير تستطيع أن تستولي على مركز الاتصالات المعني بالإنترنت مبكراً لقطع الطريق على النظام للتأثير على وسائل الاتصال الحديثة.

رابعاً، السياسة الخارجيّة. تحاول التحرّكات الشعبيّة العربيّة أن تحيّد الأنظمة العربيّة كافة، أو أن تتصنّع الحياد فيما بينها. حتى أن بعضها يتوجّه بخطاب لطيف نحو دول الغرب. الفارق بين السذاجة والغباء والتدمير الذاتي يكمن أحياناً في تحديد معسكر الأعداء، على طريقة ماو. لم يعد معسكر «الثورة المضادة» مستتراً، ودور النظام المصري وكذلك السعودي والإماراتي لم يكن مستتراً لا في السودان ولا في الجزائر، وكانت السفارات الغربيّة ناشطة في البلديْن أيضاً. وقد اجتمع وفدٌ من «تجمّع المهنيّين السودانيّين» مع وفد سعودي (وقد زوّر إعلام النظام السعودي تصريحات وفد المعارضة)، لكن ما الجدوى من اللقاء؟ وهل النظام السعودي سيغيّر من حساباته ومن خططه بسبب كلام مقنع أو عاطفي من شعب ثائر؟ إن القدرة على إحداث تغيير جذري للسلطة في البلد المعني يتطلّب قطعاً في تحالفات النظام البائد ورصد خطط دول الغرب المتربّصة بأية محاولة لتحقيق نظام عربي حرّ ذي سيادة حقيقيّة.

والمعيار الحقيقي لثوريّة أي نظام جديد يكمن في ملفيْن: العداء لإسرائيل ودعم مقاومتها وفي الإصرار على تغيير جذري في السياسات الماليّة. إن حكّام المصارف المركزيّة في الدول العربيّة لا يُعيّنون من قبل حكّامهم بقدر ما يُعيّنون بالتوافق مع دول الغرب. وهي ترى فيهم وسيلة من وسائل حروبها.

خامساً، إن الصفح والغفران من سمات الحركات التي لا تريد أن تقطع مع الماضي. لم تجرِ في تونس ولا في مصر ولا في اليمن محاسبة حقيقيّة للمرحلة الماضية ورموزها من المجرمين. وأسباب التمنّع عن طلب المحاسبة والمعاقبة داخليّة وخارجيّة: النظام السعودي، رعى مثلاً الطاغية بن علي، ولم يجرؤ النظام الجديد المتحالف مع قطر على تحدّي السعوديّة وسكت القادة الجدد عن طلب الاسترداد، لا بل إن الرئيس التونسي الحالي (وحتى المرزوقي) أسبغا أجمل العبارات على النظام السعودي. ودول الغرب لا تحبّذ المحاسبة لأن الكثير من ملفات النظام البائد مرتبط بخطط دول الغرب ومؤامراتها، لهذا فإن الغرب الذي يمتهن الثأر بالحروب يعظ العرب بضرورة الغفران. والمعارضات الجديدة تظنّ أن مهادنة أجهزة الأمن والقوى العسكريّة تضمن تعاونها، فيما هي تضمن استمرارها في تآمرها لحفظ مصالح النظام القائم.

سادساً، غاب عن مطالب المعارضات الشق الاقتصادي الذي يشكّل خرقاً للسيادة الوطنيّة ليس أقلّ من الاحتلال الأجنبي المباشر. وعند اندلاع الانتفاضة التونسيّة كان هناك حرص من الحكومة الأميركيّة على الحفاظ على حاكم المصرف المركزي ووزير الماليّة. السيطرة الغربيّة المباشرة على مقدّرات الحكم في الدول العربيّة تتم عبر المشاريع الاقتصاديّة التي تحدّد سياسات الدول المالية وغير المالية. هل يستطيع لبنان مثلاً أن يستعمل قروضه من الدول الغربيّة لشراء منظومة صواريخ تقيه شرّ الطيران الإسرائيلي؟ ولم تستطع أعتى مقاومة في تاريخ الشرق العربي مقاومة أو صدّ هجمة اتفاق «سيدر» (وهذا الاسم تعبير كلاسيكي عن الترميز الاستشراقي للبنان) لأن ذلك يقوّض دعائم التفاهم الوطني ويفتح حرباً ضد المعسكر الغربي. إن تغيير وجهة الاقتصاد والماليّة وحده يستطيع أن يقطع جذريّاً مع النظام الماضي ويعيد تشكيل طبقات اجتماعيّة جديدة كما حدث في الثورة المصريّة. حتماً، لو أن الانتفاضات اعتمدت على طلّاب الجامعات الغربيّة الخاصّة أو موظّفي الـ«إن.جي.أو» فإن جل ما يحقّقه هؤلاء هو استبدال طاغية بأسوأ منه، كما حدث في مصر. التغيير الحقيقي يغيّر ليس فقط البنية الطبقيّة للحكم، بل هو يغيّر أيضاً من البنية الإعلاميّة والثقافيّة الحاكمة. عندما تحدث ثورة حقيقيّة، لا يمكن أن ترى عمرو أديب على الشاشات أو أن يفتي نجيب سويرس في قضايا الإصلاح والتغيير. وجود هؤلاء علامة على استمرار الطبقة الحاكمة عينها.

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2019/06/15