سيرة غربيّة (ناقصة) عن محمد بن سلمان

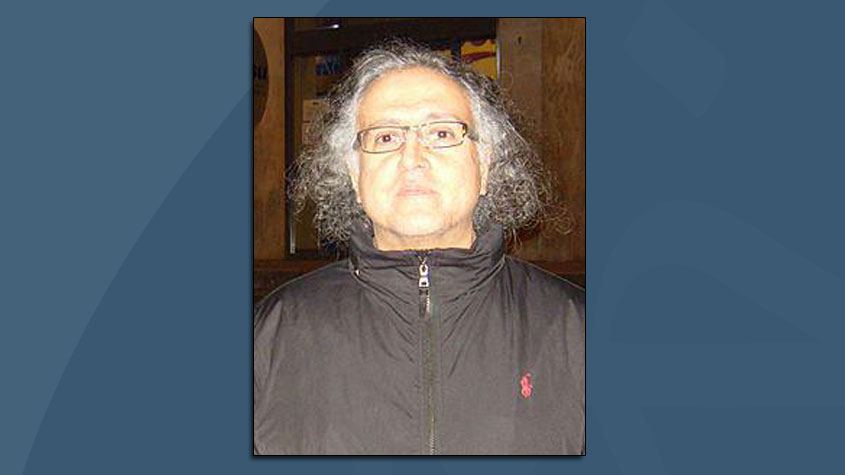

أسعد أبو خليل

يستحوذ شخص محمد بن سلمان على اهتمام حكومات وإعلام الغرب. فالرجل خالفَ المألوف في تسلسل السلطة في السعوديّة، إن لناحية إهمال تقليد الوراثة حسب السن، أو لناحية المجاهرة بالموقف الحقيقي (والتاريخي) لآل سعود إزاء الصراع العربي ـــ الإسرائيلي. وموقف محمد بن سلمان من الصراع مع إسرائيل ـــ أو حياده نحو الصراع، لا بل انحيازه لإسرائيل ـــ هو مكمن الإغراء في شخصيّته بالنسبة إلى حكومات وصحافة الغرب. وقد كانت الكتابات عنه قبل اغتيال وتقطيع جمال خاشقجي تبجيليّة تبخيريّة بالخالص. كلّ الكتّاب والخبراء الصهاينة تلقّوا دعوات للقائه، وعادوا ـــ مثل دنيس روس ـــ بكتابات تدعو دول الغرب إلى مؤازرته (تبيّن، في حالة دنيس روس، على الأقل، أنه تلقّى ١٠ آلاف دولار من مموّل يميني مرتبط بدول الخليج، كي يكتب مقالات في مديح النظامَين السعودي والإماراتي، بحسب تقرير لـ«ديلي بيست»). توماس فريدمان هرع للقائه، وجعل شخص محمد بن سلمان تجسيداً لـ«الربيع العربي».

لقد صدر حديثاً كتابٌ لبِنْ هَبِردْ عن محمد بن سلمان (اسم الكتاب هو الاسم المختصر للرجل بالإنكليزية، أي «إم.بي.إس: صعود محمد بن سلمان إلى السلطة»). والكتاب يسدّ ثغرة في المكتبة، حيث يتعطّش كثيرون في الشرق والغرب لمعرفة المزيد عن الرجل الغامض، والذي داسَ على أعمام وأولاد عم، كي يصبح وريث العرش السعودي. هَبِرد هو مسؤول مكتب بيروت في جريدة «نيويورك تايمز»، وهو من قلّة بين المراسلين الغربيّين الذين يلمّون باللغة العربيّة، ويستطيع أن يتحدّث بها. وقد زارَ المملكة مرّات عدّة، حيث جالَ في مناطقها وكتب عن أحوالها. لكن هَبِرد، كما تتوقّع من المراسلين الغربيّين في هذه الحقبة، لا يحيد قيد أنملة عن التوجّه العام للإمبراطورية الأميركيّة ومصالحها الدعائيّة. وكتاباته، طبعاً، تكرّر لوازم الانحياز الصهيوني الذي نتوقّعه من مراسلي صحف الغرب. الصحافة الغربيّة تغيّرت كثيراً، وصحافة بريطانيا (أو فرنسا) التي كانت مغايرة للصحافة الأميركيّة، أصبحت تكراراً رتيباً للصحافة الصهيونية الأميركية. طينة المراسلين الأوروبيّين تغيّرت عمّا كانت عليه قبل عقدَين، أو أكثر من الزمن: هؤلاء الخبراء الذين كانوا يغطّون منطقتنا ويتعاطفون مع قضايا شعبها ويناهضون الصهيونيّة أصبحوا جزءاً من تاريخ مضى.

وعلمتُ من صحافيّين مرّوا في مسار مقابلات وظيفية في «نيويورك تايمز»، أنهم يخضعون لفحوصات في مواقفهم من إسرائيل في بداية المقابلة. هل هناك موظف أو موظفة عربية واحدة في أي وسيلة إعلاميّة غربيّة ممن يجاهر بتأييد مقاومة إسرائيل ـــ ولو بالورود؟ لا، وهناك من كان يجاهر بتأييد المقاومة، ثم يصبح صامتاً أبكمَ بعد حصوله (أو حصولها) على وظيفة في وسيلة إعلام غربية ـــ أو عربية لا فرق هذه الأيّام ـــ أو في منظمة من منظمات «إن.جي.أو». العمل في إعلام ومنظمات الغرب، هو مثل الانضواء في صفوف حزب سياسي.

يفصح بن هَبِرد عن أهوائه السياسية نحو الشرق الأوسط، من خلال تعاطيه مع موضوع حزب الله في الكتاب. يقول عن الحزب إنه «يستعمل نفوذه لتهديد إسرائيل» (ص. ١٧٨). احتلّت إسرائيل لبنان، منذ بداية الحرب الأهليّة حتى عام ٢٠٠٠، وهي لم تتوقّف عن قصف لبنان واجتياحه بين الخمسينيّات وعام ٢٠٠٠، لكنّ المراسل الغربي يرى أنّ حزب الله (الذي لم يكن موجوداً قبل اجتياح ١٩٨٢)، هو الذي يزعج إسرائيل فيما الدولة المحتلّة كانت تحتل لبنان بهدوء ووداعة. ليس حزب الله في نظر هَبِرد إلا ميليشيا «تهدّد إسرائيل» (ص. ١٨٠). أي أنّ المراسل الغربي يتّهم الشعب الواقع تحت الاحتلال بتهديد المُحتل. بهذه العيون، يرى المراسل الغربي معاناتنا.

ليس من جديد في هذا الكتاب عن السعوديّة. الكتاب يتضمّن معلومات سبق أن نُشرت في الإعلام الغربي (وبعضها بقلم الكاتب في «نيويورك تايمز»). ويضيف الكتاب تفاصيل و«حواديت» جديدة مبنيّة على مصادر ملكيّة سعوديّة أو مصادر ديبلوماسية غربيّة وشرق أوسطيّة (هل يكون وصف «الشرق أوسطيّة» دائماً حجاباً لمصادر إسرائيليّة؟). المذهل أنّ الكاتب الذي يستطيع أن يقرأ العربية لم يكلّف نفسه عناء مراجعة المراجع العربية المنشورة عن السعودية، أو مطالعة أدب المعارضة السعودية الغزير (يستشهد الكاتب بكتاب وحيد لمضاوي الرشيد، وهو منشور بالإنكليزيّة). في هذا، لا يختلف عن باقي المراسلين غير الملمّين بالعربية. أسوأ من ذلك، استشهد المؤلّف بكتاب «السعوديّون» للأميركية ساندرا ماكي، والذي صدر في عام ١٩٨٧. وماكي هذه، كانت زوجة طبيب أميركي عمل في السعودية، وسكنت في مكان مخصّص للأجانب، لكنّها لم تتورّع عن نشر كتاب تحاول أن تظهر فيه كخبيرة في شؤون العالم العربي. لا، بل هي تعطي أحكاماً عن اللغة العربية وهي لا تعرفها. والكتاب مليء بالتعميمات والتنميطات العنصريّة عن الشعب في السعودية. هي تقول في كتابها إنّ لعاب النساء السعوديات يسيل وهنّ يأكلن (ص. ١٥٤)، وإن «العلم فشل في اختراق عقول الرجال السعوديّين» (ص. ٧٧) وإن الرجال والنساء في المملكة، يمارسون الجنس من دون أن يخلعوا ثيابهم (ص. ١٩٣). عندما صدر الكتاب في الثمانينيّات، أذهلني عندما قرأتُه وبحثتُ (قبل زمن الإنترنت) عن رقم هاتف زوجها، إلى أن حظيت برقم هاتف منزلها. اتصلتُ بها وقلتُ لها: أتدرين أنّ كتابك يزخر بالعنصريّة والتعميمات الجاهلة عن الشعب في المملكة؟ فما كان منها إلا أن قالت لي محتجّة: أنا أؤيّد العرب ضد إسرائيل. قلتُ لها: تأييدك لا يهمّني، ثم سألتها: أريد أن أستفسر منك عن مسألة واحدة فقط. لنفترض أنّ الرجال والنساء في السعودية لا يخلعون ثيابهم عندما يمارسون الجنس. كيف لكِ أنتِ التي عشتِ في مجمّع منعزل للأميركيّين، وأنتِ ولا تتكلّمين العربيّة، أن تعرفي ذلك؟ قالت، بالحرف: الكل يعرف ذلك. عندها قلتُ لها: الآن أدركت مستوى أبحاثك في دراسات الشرق الأوسط. وأنهيتُ الحديث. (بيع من الكتاب الكثير، وأصبحت حضرتها خبيرة في شؤون الشرق الأوسط لشبكة «سي.إن.إن»، كما أنّها كتبت كتاباً عن لبنان، من دون أن تزوره، لكنّها قالت إنها رأته من الحدود السورية). هذا الكتاب عن السعودية لماكي يستشهد به بن هَبِرد في كتابه، فيما يهمل كتباً مرجعيّة عن السعودية، بالعربية أو بغيرها. لكن هذا نتاج شخصيّة المراسل الغربي الجديد في منطقتنا، إذ لم تعد دراسة الشرق الأوسط ولغاته، من شروط العمل فيه. معظم المراسلين والمراسلات أتوا من خلفيّة صحافية لا علاقة لها البتّة بالشرق الوسط، أو حتى بالسياسة الخارجية (بعضهم كان يغطّي قسم الجريمة في نيويورك. وتغطية الجرائم في نيويورك تؤهّل المراسلين لتغطية الشرق الأوسط في عرف عنصريّي الإعلام الغربي).

هناك مشاكل كثيرة في الكتاب. أولاً، يجهل الكاتب موقع الملك سلمان في سلّم العائلة الحاكمة قبل تبوّئه العرش (ص. ٢٠). سلمان كان دائماً أميراً بارزاً في التراتبيّة الحاكمة، كما أنه شكّل واحداً من السدَيريّين السبعة (لم يذكر المؤلّف ذلك). والمؤلّف اعتبر أنّ عدم تسلّم الأمير سلمان وزارة بارزة، كان دليلاً على بعده عن العرش وعلى محدوديّة دوره في داخل العائلة، وهذا غير صحيح طبعاً. سلمان هو الذي أراد أن يكون أمير الرياض، بدلاً من تسلّم وزارة، والموقع أعطاه سلطة كبيرة في الحكم، وحتى في داخل العائلة حيث مارس دور المُعاقب وضابط الإيقاع (أضيفت إلى مسؤوليّاته إدارة عائلة الحريري، بعد اغتيال رفيق الحريري، وهو الذي انتقى سعد على أخيه بهاء). والسفير الأميركي الأسبق في الرياض، تشاز فريمان، أخبرني أنّ سلمان كان دائماً يتعاطى مع زوّاره على أنه الملك المُنتظَر.

ثانياً، إنّ سيرة هَبِرد اعتذاريّة وغير نقديّة في مواقع مختلفة. هو يقول إن محمد بن سلمان عازم على منح الشعب السعوي «مستقبلاً مزدهراً ومُشعّاً» (ص. ١٣). هل يمكن تصوّر ردود الفعل لو أنّ الكاتب قال هذا الكلام عن حاكم مستبد، لا يوالي الحكومة الأميركية وحكومة العدوّ الإسرائيلي؟ محمد بن سلمان لم يُقدِم، كما نعلم اليوم، على انتهاج بعض الإصلاحات الاجتماعيّة (التي نقلت السعوديّة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، بالمقارنة مع معظم الدول العربيّة)، إلا بناء على اقتراحات شركات العلاقات العامّة والاستشارات الغربية. هذه الاستشارات (وهناك وصف لها ولدورها في الكتاب) تنطلق من منظور مصلحة النظام وليس من منظور مصلحة الشعب. وتنطلق الاستشارات الغربية من نظرة أنّ بعض الإصلاحات الاجتماعية، المتعلّقة بالمرأة، ترضي الرأي العام الغربي وتساهم في تصوير محمد بن سلمان كإصلاحي حقيقي. كما أنّ هذه الإصلاحات تفيد في تبديد صورة الإسلام الوهّابي، التي ارتبطت بالمملكة بعد تفجيرات ١١ أيلول. والإصلاحات هذه كانت أيضاً محسوبة، لكسب تأييد في أوساط الشباب السعودي لمسيرة وصعود ابن سلمان.

ويرى هَبِرد النظام السعودي كضحيّة لتصدير الثورة الإيرانية، بحسب الكليشيه الغربي المعروف، من دون ذكر أن هذا النظام، الذي كان على حلف وثيق مع نظام الشاه بالرغم من تحالف الأخير مع إسرائيل، هو الذي بادر بتوجيه العداء نحو النظام الإيراني، وموّل ودعم حرب صدّام ضد إيران على مدى سنوات طويلة. ورواية هَبِرد عن إقصاء محمد بن نايف تنقل انحيازاً لفريق محمد بن سلمان (الذي يعمل عن قرب مع الإعلام الغربي لتحسين صورة وليّ العهد)، فهو ينقل الخبر عن إدمان محمد بن نايف على الأدوية المهدِّئة، كما ينقل خبراً آخر عن علاقات مثليّة له. لكن، ما علاقة العلاقات المثليّة في الموضوع، إلّا إذا كان هَبِرد يريد أن يعكس هوموفوبيا فريق ولي العهد. وليس صحيحاً أنّ محمد بن نايف كان يُعتبر «بطلاً» في نظر سكان المملكة، لأنّ نايف بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، كانا مكروهَيْن من قِبل الشعب السعودي لارتباط وزراة الداخلية بالقمع والتشديد والتعذيب والتزمّت. لكن منهج السيرة يعاني، أكثر ما يعاني، من الوسط الذي يعتمد المراسل عليه في تجميع معلوماته. هو يتحدّث فقط مع أفراد في حاشية الحاكم، أو مع أفراد سعوديّين مرتبطين بالحاكم، أو مع حكومات الغرب وإسرائيل المتعاونة مع الحاكم. وهذا النطاق الضيّق في مراجعه، ينعكس في تغطية لطيفة للرجل الذي ارتبط اسمه بالحرب الوحشيّة في اليمن، وبخطف سعد الحريري وبقتل وتقطيع خاشقجي.

ثالثاً، في ما يتعلّق بالتاريخ العريق للمملكة في تصدير أدب الكراهية والتعصّب والميسوجينيّة، يذكر أنه لم يسمع إهانات لليهود والمسيحيّين في المملكة (مع أنّ الإهانات لليهود لا تزال ترد في الإعلام السعودي، كما أنّ الكتب المُقرّرة في مدارس المملكة لا تزال تعتمد على بثّ الكراهية ضد اليهود والمسيحيّين والشيعة والنساء والمثليّين والمرتدّين، وفق دراسة مفصّلة للمنظّمة الأميركية الصهيونيّة، «إي.دي.إل»)، مع أن الكونغرس الأميركي شكّل لجنة خاصّة في عام ٢٠١٩، لمراقبة كل كتب المملكة لتوثيق وتمحيص آثار الكراهية فيها (طبعاً، عليكَ أن تكون دولة مُستعمَرة كي تقبل بهذه الإهانة لسيادتك، لكن السيطرة الأميركية في السعودية هي بمثابة الإهانة اليوميّة لأي دولة استعماريّة غابرة). وكتُب الكراهية المدرسيّة حظيت برضى «داعش» الذي اعتمدها رسميّاً في مدارسه. لاحظ هَبِرد، وبصورة عابرة، إهانات للشيعة، لكنّه خفَّف من وطأتها عبر القول التسويغي بأن العداء للشيعة هو «لأسباب أيديولوجية وجزء من التنابذ مع إيران» (ص. ٦٢). لو أنّ كاتباً كتب أنّ العداء لليهود هو فقط «لأسباب أيديولوجية وجزء من التنابذ مع إسرائيل» لطُردَ من عمله في «نيويورك تايمز» على الفور، لأنه خفّف من وطأة وخطورة معاداة السامية. لا يقبل الإعلام الغربي ذريعة أنّ بوادر العداء العربي لليهود ينطلق من العداء لإسرائيل (طبعاً، لا يجب ان ينعكس العداء العربي لاسرائيل الى عداء لليهود، كيهود).

رابعاً، يدقّق هَبِرد في دور الشركات الاستشارية الغربية وشركات العلاقات العامّة في حكم آل سعود (كما هي تلعب الدور نفسه في حكم الإمارات، وحتى البلد المنكوب لبنان، بات يستعين بالشركات الاستشارية الغربية)، لكنّ نظرته إلى تلك الشركات مضحكة في دعائيّتها. هو يقول، مثلاً، إنّ الاستشاريّين الغربيّين «يقدّرون الدقة في المواعيد والشفافية والديموقراطية والأسواق المفتوحة» (ص. ٧٤). ليس هناك من صحة في هذه الأوصاف، إلّا أنّ الشركات تحرص على الأسواق الحرّة التي تغزوها في دول العالم الثالث. لكن أن يقول إنّ تلك الشركات تحرص على الديموقراطية والشفافية، يُطرح السؤال البديهي: إذا كان ذلك صحيحاً فما هي فاعلة في السعودية وفي كل الدول الاستبداديّة العربية؟ هذه شركات كانت ستقدّم خدمات لهتلر لو عاد ذلك عليها بالفائدة. (وبالفعل، عملت شركة «أي.بي.إم» الأميركية مع نظام هتلر (راجع كتاب «آي.بي.إم والهولوكست»). والشركات التي يتحدّث عنها هَبِرد هي أبعد ما تكون عن الشفافية (مثل «مكنزي»).

خامساً، تماثل روايته عن قتل جمال خاشقجي روايات الإعلام الغربي التبجيليّة عنه. هو يعترف في الكتاب بأنّ خاشقجي كان قريباً من المخابرات السعودية (وأنّه ربما قام بمهامٍ لصالحها) وأنه عمل دعائيّاً لعدد من الأمراء، لكنّه يعتبر أنه كان داعية ديموقراطياً، فقط لأنّه زعم ذلك في آخر عامٍ من حياته (مُعيب أن يقوم فريق في المعارضة السعودية الجريئة بإطلاق اسم خاشقجي على أكاديميّة تواصلية للمعارضة، وقد صارحتُ رعاتها بأنه لا يمكن لي المشاركة في أكاديمية تحمل اسم جمال خاشقجي). أين كانت دعوات خاشقجي الديموقراطيّة، في السنوات والعقود الذي عمل فيها دعائيّاً لصالح النظام وحروبه وتعصبه وكراهيته؟ ومن الواضح أنّ المؤلّف لم يقرأ مقالات خاشقجي، إلا في صحيفة «واشنطن بوست» (والتي كانت تشارك في كتابتها مستشارة أميركية قريبة من النظام القطري). أكثر من ذلك، يكشف لنا هَبِرد عن خاشقجي (وهو عرفه عن كثب) أنه كان يُجري مقابلات تبجيليّة مقابل أجر مرتفع: تلقّى مبلغ مئة ألف دولار عن مقابلة تبجيليّة أجراها مع رئيس وزراء ماليزيا، مثلاً (ص. ٨٤). وقد بلغ نشاط هبرد الدعائي لصالح خاشقجي أوجه في وصفه لجريدة خالد بن سلطان، «الحياة»، بأنّها «جريدة عربيّة دوليّة مقرّها لندن».

سادساً، يزعم هَبِرد، خلافاً للحقائق والتاريخ الجاري، أنّ الحوثيّين هم الذين بدأوا حرب اليمن لا النظام السعودي (ص. ٩٦)، وهو يعتبر أنّ المؤامرة الأميركية ـــ السعودية بتنصيب دميتهم، عبد ربه منصور هادي، بأنه كان بناء على خطّة «للحفاظ على تماسك اليمن». وهَبِرد ينطق في مؤازرة الإمبراطورية الأميركية، من دون أن يلاحظ ذلك. هو، مثلاً، يذكر أنّ التكنولوجيا الحديثة منحت «الحكومات التسلّطية من روسيا إلى الصين وسائل جديدة للتلصّص على حياة المواطنين» (ص. ١٤٤). كيف يمكن لأي كان، بعد نشر وثائق إدوار سنودن التي كشفت عن الدور الأميركي التوتاليتاري العالمي في خرق الحياة والحقوق الشخصية للأفراد حول العالم، أن يتجاهل هذا الدور، الذي يفوق التجسّس من قبل أي دولة في التاريخ؟ تقوم «وكالة الأمن القومي» التجسّسية ببناء أكبر مخزون للحواسيب في ولاية يوتا، فقط من أجل تخزين الكم الهائل من المعلومات التي تحصدها، على مدار الساعة، من مئات الملايين من الأفراد حول العالم.

وهناك فصل خاص باعتقال الحريري، يتضمّن تفاصيل جديدة مشوّقة. نعلم مثلاً، أنّ الحريري وفريقه في بيروت، كانوا يتبادلون إشارات سريّة خاصّة وأنّ الحريري نزع شارة صورة والده عن ياقته، وشرب الكثير من الماء، في إشارات واضحة إلى بيروت في مقابلته مع بولا يعقوبيان. والأخيرة تهين ذكاءنا وتكذب علينا، للمرّة الثالثة، إذ أنها تزعم في روايتها للمؤلّف أنها فوجئت بأنّ المقابلة لم تكن في منزل الحريري (ص. ١٨٤، ويذكر القراء كيف أنّ يعقوبيان عادت من المقابلة، من الرياض إلى بيروت، لتشكر من المطار «مملكة الخير» ولتكرّر، أكثر من مرّة، أنّ المقابلة كانت «ببيته، والله ببيته»). وفي الكتاب، تصوّر نفسها على أنّها صُدمت لحالة الحريري فيما هي عادت لتبشّر الناس بأنّه حرٌّ طليقٌ. لكنّ مصداقيتها باتت متدنيّة إلى درجة أنّ شهادتها المختلفة هذه لن تفاجئ أحداً. لكن المؤلّف، وهنا يظهر كسله، لم يكلّف نفسه عناء التدقيق في دورها وفي روايتها كي يتأكد من صحتها. لكنه، مثل كلّ المراسلين والمراسلات الغربيّين، يثقون كل الثقة باليمينيّين الرجعيّين، وبعض اليساريّين في بلادنا، من الذين يناصبون العداء لحزب الله والذين لا يعادون الحروب الأميركية (وهو حرص على ذكر عدائها لحزب الله، من باب تلميع صورتها في نظر القارئ الغربي). تكفي مواقفهم هذه، لكي ينالوا ثقة الرجل الأبيض. لكنّ شهادة يعقوبيان ترمي شكوكاً حول مصداقيّة المؤلّف، الذي لم يمحّص في ما روته له.

هذا كتاب يتضمّن معلومات، لكن غير كاملة، عن بروز وصعود محمد بن سلمان. لكننا، حتى بعد قراءته، لم نستطِع أن نكتشف سرّ محمد بن سلمان، وقدرته على الانقلاب على أعمامه وأولاد عمومته والصعود السريع نحو العرش. كيف استطاع أن ينسِف كلّ تقاليد وأساليب الحكم وإدارة العائلة المالكة؟ يحاول هَبِرد أن يجيب، لكنّ الرواية تظلّ ناقصة، وتعاني من الانحياز والجهل الفظيعيْن، اللذين يطبعان أعمال المراسلات والمراسلين الغربيين في بلادنا. هؤلاء أقرب إلى العمل الدعائي، منه إلى العمل الصحافي المهني. مَن قال إن عوني الكعكي ظاهرة لبنانيّة محليّة؟

جريدة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2020/04/25